jueves, 3 de noviembre de 2016

Permanentemente lastimada

Al parecer, el artículo que publicamos traducido a continuación se conserva aún en la red gracias a alguien llamado John L. que colocó el texto en su totalidad en el área de comentarios de un sitio web. El título original era “Permanent Scars” y fue publicado por Daniel Mitsui en su blog “The lion and the cardinal”, en marzo de 2007.

***

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM ÆDIFICABO

ECCLESIAM MEAM ET PORTÆ INFERI NON PRÆVALEBVNT ADVERSVS EAM

Entre ciertos católicos existe una suerte de optimismo fácil

acerca del futuro cercano de la Iglesia; una expectativa de que si las cosas

alguna vez se vuelven demasiado malas, Dios hará surgir algunos nuevos santos y

héroes y genios para hacer todo bueno de nuevo. Esta es una expectativa en la que eso

sucederá como algo natural.

Pero la promesa contra las puertas del infierno fue una

promesa de victoria final solamente, no de estabilidad y confort durante nuestras

vidas. Si la Iglesia tiene que sobrevivir, lo hará en ocasiones como lo hizo en

las catacumbas romanas, las cuevas del Líbano, los escondites de los recusantes

ingleses o de las Islas Goto. A veces tiene que sobrevivir a pesar de las

agobiantes carencias materiales en circunstancias desesperantes. La esperanza

no sería virtud si fuera fácil.

Los optimistas son afectos a citar un capítulo de El Hombre

Eterno de Chesterton referido a las cinco muertes de la Fe, y su inexplicable

resurrección en cada ocasión. La conclusión, por supuesto, es que esto es lo

que sucede siempre. Nunca pensé que éste fuera uno de los argumentos más

convincentes de Chesterton; si él hubiese sido un asirio en vez de un inglés, podría

haber corregido el capítulo, porque en Asiria la fe murió cinco veces sin nunca

regresar a la vida.

Aunque decir esto no es exactamente justo; unos pocos

asirios fieles existen hoy en día, y unos pocos buenos cristianos existieron en

cada era de muerte identificada por Chesterton. Cuando habla de una muerte de

la fe, nunca quiso decir que ésta cesó por completo, sino que dejó de estar

sana, de ser vibrante e influyente. No fue una crisis del Cristianismo, sino de

la Civilización Cristiana.

Pero nunca se nos hizo la promesa de que las puertas del

infierno no prevalecerían contra la civilización cristiana. En Europa, la

civilización cristiana fue resucitada cinco veces; no existe promesa de una

sexta. El Cristianismo muy bien podría tener que sobrevivir sin civilización

cristiana, como algo brutalmente perseguido, internamente conflictuado y

socialmente irrelevante. Éste, en realidad, no es más que el estado normal del

Cristianismo.

Tanto entre los Católicos como entre los Ortodoxos existe un

deseo expresado abiertamente de retornar a los principios del Cristianismo del

primer milenio. Es un deseo que comparto, en tanto creo que la continuidad con

los Padres de la Iglesia es absolutamente indispensable, y que la Iglesia Romana

y la Bizantina deben ser una. Pero ese deseo no nos debe engañar acerca de lo

que fue realmente la Gran Iglesia del primer milenio.

En los dos siglos de la legalización del Cristianismo, la Gran

Iglesia perdió dos de los antiguos patriarcados; en unos pocos siglos

siguientes, perdió contra los mahometanos la mayoría de su territorio y de su

gente, y nunca recuperó mucho de eso. La historia del Cristianismo del primer

milenio es de un continuo fracaso y atrición; la Iglesia sufrió de herejías

cristológicas y trinitarias unas tras otras, y con la misma facilidad con la

que se podía alejar a la Iglesia de ellas una vez leídos los anatemas, todas

estas herejías surgían en el interior de la Iglesia. Hubo un tiempo, antes de

que fueran lanzados los anatemas, cuando cada una de las herejías todavía no

había sido condenada, en el que eran profesadas abiertamente en todos los

niveles de la Iglesia. Vivir como cristiano en el primer milenio, especialmente

en alguno de los patriarcados orientales, la mitad de las veces significaba tener

a herejes cristológicos o trinitarios por obispos y sacerdotes, y que los

fieles en su mayoría profesaran también los errores o fueran demasiado cobardes

o indiferentes para oponerse a ellos.

Durante los 61 años previos al Segundo Concilio de Nicea, y después

del mismo durante otros 28 años, la Iglesia de Bizancio fue gobernada por

emperadores iconoclastas y los sicofantes que ellos pudieron colocar en la sede

patriarcal; las imágenes eran blanqueadas, los monjes torturados y asesinados,

las reliquias lanzadas al mar, las devociones del santoral suprimidas. Fue la

destrucción de la tradición más violenta jamás ocurrida en el interior de la

Iglesia; sólo una muy pequeña cantidad de íconos anteriores a la crisis

sobrevivió, la mayoría de ellos bajo la relativa seguridad del gobierno

mahometano. Existe una considerable porción de memoria histórica del

Cristianismo Bizantino con la que muchos de sus admiradores y conversos de occidente

aún no han podido. La iconoclasia aparece

en su mente, y esto podría atemperar su jactancia; porque hubo un tiempo en el que

la Ortodoxia Oriental también lo perdió todo.

Hay en esto una verdad tan simple que con frecuencia la olvidamos:

Satanás es más listo que nosotros. Y es más fuerte que nosotros y más paciente

que nosotros. Si no lo fuese, no tendríamos necesidad de un Salvador. No se nos

prometió un paraíso en esta vida, sino un continuo ataque hasta que el Reino

venga. Satanás destruiría, dividiría y degradaría a la Iglesia en cualquier

forma que pudiera divisar. Lo haría con la herejía, el cisma y la guerra, en el

saqueo de las hordas bárbaras y en el complot de las sociedades secretas.

Obraría a través de la codicia de los príncipes, la lujuria de los reyes, el

orgullo de los emperadores y la insensatez de los papas. Susurraría malas ideas

en los oídos de hombres de buena voluntad. Atraería terremotos, fuego y plagas,

y cualquier cosa que pudiera manipular de la buena tierra de Dios. Arruinaría

la Iglesia desde adentro y desde afuera. Obraría en momentos horribles y en

siglos de inadvertida degradación.

Satanás odia a la Iglesia y quiere que nosotros odiemos a la

Iglesia. Y es lo suficientemente listo, fuerte y paciente para arruinar todo lo

que hace fácil amar a la Iglesia. Fue lo suficientemente hábil para arruinar la

aparentemente inmortal Edad Media, por lo que ciertamente es lo suficientemente

hábil para arruinar el frágil movimiento tradicionalista de hoy. Y es lo

suficientemente hábil para arruinar la ortopraxis y la estabilidad teológica

del Oriente Cristiano. Si esto no fuese obvio como dato teológico, debería

serlo como hecho histórico; él lo ha hecho antes.

Y la Ortodoxia Latina patrístico-medieval en la que deseo que

se convierta el Catolicismo Romano, y a lo que dedicaré los esfuerzos de mi

vida entera: él es lo suficientemente hábil para arruinar eso también. Esto es

lo que necesita ser recordado por quienes buscan refugiarse del Modernismo en

el Catolicismo Tradicional o en la Ortodoxia Oriental o en sus propias

fantasías historicistas sobre cualquiera de ellos. No hay refugio en la Iglesia

Militante. Si una Iglesia parece haber resistido al modernismo, simplemente

significa que Satanás está esperando para afligirla con algún otro error tan

pronto como pueda. Las antiguas Iglesias son vulnerables y han sido siempre vulnerables.

Al examinarlas, todas ellas llevan las cicatrices

permanentes del ataque enemigo; las pérdidas y las rupturas y las traiciones de

la antigua tradición. Si hubiese una Iglesia sin ellas, no tendría pretensión

creíble de ser la verdadera Iglesia; sería algo tan poco amenazador para el

principado de Satanás que ni siquiera se molestaría en prestarle atención. Una

Iglesia que no es permanentemente lastimada no es el Cuerpo de Cristo.

Los apóstoles entendieron esto, y vivieron siempre como si

el esjaton fuera inminente y el enemigo estuviera cerca. Dudo que alguno de

ellos esperara que la sociedad de continentes enteros estuviera orientada hacia

el Cielo por miles de años. Esto sería algo muchísimo mejor que lo que tenían algún

derecho de esperar.

La civilización cristiana y todos sus tesoros eran un

regalo; un inmerecido y extremadamente generoso regalo. Cuando un niño recibe

un regalo precioso de su padre amado, lo aprecia y lo cuida, recordando siempre

la generosidad de aquel que se lo dio. Sólo la más despreciable ingratitud haría

que lo descuide, lo desfigure, que decida que ya no es de su agrado y lo arroje

a la basura, o lo transforme en algo diferente. Esto es lo que han perdido de

vista los apologistas del nuevo Catolicismo, quienes constantemente reivindican

su validez sacramental como si eso fuera lo único que importa. El problema con

la nueva liturgia, la música banal, las iglesias vacías no es que dañen la

imagen de Dios, más bien ellas dañan la nuestra.

Pero algo diferente es perdido de vista por los tradicionalistas,

quienes incesantemente se quejan de que los problemas no son arreglados con la

suficiente rapidez, o quienes amenazan con dejar la Iglesia hasta que sean

arreglados. Si el regalo es estropeado, el niño no tiene derecho a hacer

berrinche y exigir que su padre lo repare o le compre uno nuevo inmediatamente.

Porque no lo merecía, en primer lugar. El padre está en todo su derecho de retener

su generosidad hasta que el niño aprenda su lección, o de decirle al niño que

lo repare él mismo. No es nuestra prerrogativa exigir que los problemas en la

Iglesia sean resueltos conforme a nuestra conveniencia. Tampoco que estos

problemas sean necesariamente resueltos por alguien más.

Dios confió a los hombres el cuidado de su Iglesia en este

mundo hasta la parusía. Edificándola en el territorio del enemigo es como

participamos en la acción de la Providencia en la historia, y como somos santificados.

Ciertamente Dios puede asistirnos de maneras extraordinarias; la notoria

resiliencia de la Iglesia en ocasiones sólo puede ser explicada por

intervención divina. Pero, en justicia, nada exige a Dios darnos de modo

ordinario un nuevo grupo de santos y héroes y sabios para reparar todas las

cosas. Cuando la Iglesia necesita santos, héroes y sabios, puede que nos tenga

sólo a nosotros. Y la mayoría de nosotros estamos demasiado detestablemente

orgullosos de nuestra falsa humildad como para al menos intentar la santidad

heroica.

La situación actual de la vida cristiana, como siempre, es la

de rezar entre ruinas; la de buscar entre los escombros de una iglesia

largamente destruida en busca de piezas que reconozcamos; la de aferrarse a ellas

y atesorarlas como nunca hicieron quienes las disfrutaron en su esplendor.

Veneramos estos trozos de escombros, y los estudiamos para figurarnos de qué

forma se ensamblaban y el significado que una vez tuvieron. Inducimos lo que

podemos de los olvidados métodos de su construcción y del olvidado lenguaje de

su simbolismo, y reconstruimos lo que podemos en el tiempo que se nos asigna.

Construimos algo hermoso para Dios, de tal modo que la memoria de la antigua fe

pueda sobrevivir para la próxima generación, hasta que las fuerzas del mal desbaraten,

incendien y sepulten nuestras construcciones.

Y nosotros

hacemos esto creyendo, no obstante toda tentación de desesperar, que la

victoria ya ha sido obtenida, y que la liberación está cerca. Nos ha sido dada

la tarea de modo que en ella podamos encontrar nuestro propósito y nuestro gozo

y nuestra santidad. Y perseverando, heredaremos un cielo nuevo y una tierra

nueva, donde construiremos de forma permanente lo que a modo de pobre imitación

hemos edificado en este mundo roto.

*

Texto original en inglés aquí

*

domingo, 30 de octubre de 2016

San Atanasio: "Jamás ha sucedido nada semejante"

“El hombre se levantó

para marchar junto con su concubina y su siervo, cuando su suegro, el padre de

la joven, le dijo: -Mira que el día ya declina hacia el atardecer, permaneced

hasta que acabe el día. Quédate aquí esta noche y tu corazón disfrutará. Mañana

os levantaréis para emprender vuestro camino, y marcharás a tu tienda.

Pero el hombre no

quiso quedarse otra noche y se puso en marcha. Llegó frente a Jebús, esto es,

Jerusalén, con sus dos asnos enjaezados y acompañado por su concubina.

Cuando ya estaban

junto a Jebús y el día ya declinaba, el siervo dijo a su señor: -Vamos a

dirigirnos a la ciudad de estos jebuseos para pasar en ella la noche.

Su señor le respondió:

-No nos dirigiremos hacia una ciudad extranjera que no es de los hijos de

Israel. Llegaremos hasta Guibeá. Y dijo a su siervo:

-Vamos a acercarnos a uno de estos lugares. Haremos noche en Guibeá o en Ramá. Siguieron su camino y

se les puso el sol junto a Guibeá, que pertenece a Benjamín.

Se dirigieron allí

para entrar a hacer noche en Guibeá. Entró y se quedó en la plaza de la ciudad,

porque nadie los invitó a dormir en su casa.

Hubo un hombre anciano

que venía de hacer su trabajo en el campo por la tarde. Este hombre era de la

montaña de Efraím y vivía en Guibeá. En cambio los hombres de aquel lugar eran

hijos de Benjamín.

El anciano alzó sus

ojos, vio a aquel forastero en la plaza de la ciudad, y le dijo: -¿De dónde

vienes y adónde vas? Él respondió: -Vamos

pasando desde Belén de Judá hasta la región limítrofe de la montaña de Efraím,

de donde soy yo. De allí fui a Belén de Judá y ahora regreso a mi casa, pero

nadie me ha invitado a la suya. Tenemos paja y forraje

para nuestros asnos, y pan y vino para tu sierva y el joven que acompaña a tu

siervo. No necesitamos nada.

El anciano le dijo:

-La paz sea contigo. Me haré cargo de todo lo que necesites, pero no pases la

noche en la plaza. Lo llevó a su casa,

dio forraje a los asnos, y a ellos les lavó los pies, y comieron y bebieron. Estaban alegres sus

corazones cuando unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa

golpeando en la puerta y diciendo al hombre anciano dueño de la casa:

-Entréganos al hombre que ha venido a tu casa para que lo conozcamos.

El dueño de la casa

salió y les dijo: -No, hermanos, no hagáis ese mal, puesto que este hombre ha

venido a mi casa. No cometáis semejante infamia. Mirad, aquí tenéis a

mi hija, que es virgen, y a su concubina. Os las entrego para que las humilléis

y les hagáis lo que os plazca, pero con este hombre no cometáis semejante

infamia.

Sin embargo, esos

hombres no quisieron escucharlo, por lo que el hombre tomó a su concubina y se

la sacó fuera. Ellos la conocieron y la maltrataron durante toda la noche hasta

el amanecer, y la soltaron al rayar el alba.

De madrugada la mujer

regresó y cayó a la entrada de la casa de aquel hombre en donde estaba su

señor, hasta que clareó el día.

Por la mañana se

levantó su señor, abrió las puertas de la casa y salió para emprender su camino

cuando encontró a su concubina tumbada a la entrada de la casa, con las manos

en el umbral, y le dijo: -Levántate, vamos. Pero ella no le respondió. La

colocó sobre un asno, y se puso en marcha hacia su tierra.

Cuando llegó a su

casa, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina y la descuartizó, respetando los

huesos, en doce trozos, y la envió a todos los confines de Israel.

Y todos los que veían

aquello, decían: -Nunca ha sucedido ni se ha visto nada igual desde que los

hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Pues había

dado órdenes a los hombres que había enviado de que dijeran: -Decid esto a

todos los hijos de Israel: «¿Acaso ha sucedido nada igual desde que los hijos

de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy? ¡Prestad atención

a esto, deliberad y hablad!».

Todos los hijos de Israel

acudieron desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la

comunidad se reunió, como un solo hombre, con el Señor, en Mispá.

Se presentaron, a

asamblea del pueblo de Dios, los jefes del pueblo entero, todas las tribus de

Israel, cuatrocientos mil hombres de infantería armados con espadas.

Los hijos de Benjamín

se enteraron de que los hijos de Israel estaban subiendo a Mispá. Entonces los

israelitas dijeron: -Hablad, ¿cómo ha ocurrido esta maldad?

El levita, marido de

la mujer asesinada, respondió diciendo: -Llegué a Guibeá de Benjamín junto con

mi concubina para pasar la noche; se levantaron contra mí los habitantes de

Guibeá y rodearon durante la noche la casa donde estaba, intentando matarme.

Humillaron a mi concubina y ella murió.

Yo tomé mi concubina,

la descuarticé y la envié por toda la campiña de la heredad de Israel, porque

hicieron algo perverso e infame en Israel.

Y todos vosotros,

hijos de Israel, deliberad ahora y tomad una decisión. Se alzó todo el pueblo

como un solo hombre diciendo: -Nadie se marchará a su tienda ni se retirará a

su casa.

Esto es lo que haremos

ahora contra Guibeá, por sorteo: tomaremos

diez hombres de cada cien de todas las tribus de Israel, y cien de cada mil, y

mil de cada diez mil, para aportar provisiones a la tropa, de modo que cuando

lleguen a Guibeá de Benjamín les den su merecido por la infamia que han

cometido en Israel. Todos los israelitas, unidos como un solo hombre, se

dirigieron a la ciudad.” (Jueces 19,9 - 20,11)

De una carta de San Atanasio, del año 341

A TODOS LOS

OBISPOS

"A todos los hermanos

Obispos de todo lugar, queridos señores, Atanasio los saluda en el Señor.

Lo que hemos sufrido es terrible

y casi insoportable; no es posible explicarlo como corresponde. Pero, para que

el horror de los acontecimientos sea conocido más rápidamente, he considerado

bueno recordar un pasaje de la Sagrada Escritura.

Un Levita, cuya mujer había sido

gravemente ultrajada -era una hebrea de la tribu de Judá- conoció el horror de

este crimen. Trastornado por el ultraje

que se le habla inferido, descuartizó – según

refiere en el libro de los Jueces la Sagrada Escritura – el cuerpo de la mujer muerta y mandó los

trozos a las Tribus de Israel. No solamente él, sino todos, debían sufrir con

él este grave crimen. Si ellos compartían su dolor y sufrimiento, todos a una

debían vengarlo también. Pero si no querían saber nada, debería caer la

ignominia sobre ellos, como si fuesen los criminales. Los mensajeros dieron

cuenta del suceso. Pero los que lo vieron y oyeron, declararon: jamás ha

sucedido nada semejante desde los días en que los hijos de Israel salieron de

Egipto. Todas las tribus de Israel se movilizaron y, como si lo hubiesen

sufrido en su propio cuerpo, se unieron contra los criminales. Estos fueron

vencidos en la guerra y aborrecidos de todos, pues los bandos reunidos no

atendieron la pertenencia tribal, sino que sólo miraron con indignación el

crimen cometido.

Vosotros, hermanos, conocéis este

relato y lo que la Escritura quiere señalar con él. No quiero extenderme más

sobre ello, puesto que escribo a enterados, y me esforzaré por atraer vuestra

atención sobre lo que ha acontecido ahora, que es más espantoso que lo de

entonces. Por esto he recordado este relato, para que podáis comparar los

acontecimientos y hechos actuales con los descritos y reconozcáis que lo actual

excede en crueldad a lo de entonces. Y deseo que en vosotros crezca una mayor

indignación contra los criminales, que la que entonces hubo. Pues

la dureza de la persecución contra nosotros, es incluso superior.

Es exigua la desgracia del Levita

en comparación con lo que ahora se está haciendo con la Iglesia. Nada peor ha

ocurrido jamás en el mundo, ni nadie ha sufrido jamás mayor desgracia. En aquel

entonces fue una sola mujer la ultrajada, un solo Levita el perseguido. Hoy es

toda la Iglesia, la que sufre injusticias, todo el orden sacerdotal el que padece

insolencias y -lo que es aún peor- la religiosidad es perseguida por la impiedad.

En aquel entonces cada tribu se asustó al

ver un trozo de una sola mujer. Hoy se ve despedazada a trozos toda la Iglesia.

Los mensajeros que os son enviados a vosotros y a otros, para transmitir la

noticia, sufren la insolencia y la injusticia.

Conmoveos, os lo imploro, no sólo

como si fuésemos nosotros solos los que hubiésemos sufrido injusticia, sino

también vosotros mismos. Cada uno debe ayudar, tal como si él mismo lo

sufriese. Si no, dentro de poco se derrumbará el orden eclesiástico y la fe de

la Iglesia. Ambas cosas, amenazan, si Dios no restablece rápidamente y con

vuestra ayuda, el orden querido, si el sufrimiento no expía por la Iglesia.

No es ahora cuando la Iglesia ha

recibido el orden y los fundamentos. De los Patriarcas los recibió bien y con

seguridad. Y tampoco es ahora que se inició la fe, sino que nos vino del Señor

a través de sus discípulos. Que no se pierda, lo que desde el principio hasta

nuestros días se ha conservado en la Iglesia; no malversemos lo que nos

fue confiado.

Hermanos, como administradores de

los Misterios de Dios, dejad conmoveros, ya que veis como todo ello nos es

robado por los otros. Los mensajeros de esta carta os dirán más cosas; a mí

sólo me cabe reseñároslo en breves líneas, para que realmente reconozcáis

que jamás ha sucedido nada semejante contra la Iglesia, desde el día en que el

Señor, ascendido a los Cielos, dio el encargo a sus discípulos con las palabras:

"Id y enseñad a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre

y del Hijo y del Espíritu Santo".

(“Encyclica ad Episcopos Epistola”, Beati Athanasii Episcopi Alexandriae, en

Migne, Patrología griega, tomo 25, col. 219-240, el fragmento citado

corresponde a las col. 221-226 / Se puede ver aquí,

página 268; el fragmento es citado por Mons. Rudolph Graber en su obra “Atanasio

y la Iglesia de nuestro tiempo”, año 1974).

jueves, 14 de agosto de 2014

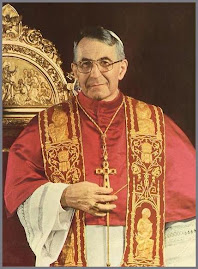

Pío XII ante los tempestuosos asaltos del enemigo infernal

Pío XII, dotado de un profundo conocimiento de la misión que le había sido encomendada, y de una nítida visión de la realidad de la Iglesia y del mundo, consideraba la unidad de todos los cristianos como un remedio a muchos males.

En su llamado a la unidad, no dejaba espacio para dudar sobre la naturaleza y misión de la Iglesia Católica y de la Sede Apostólica, inquebrantable roca de verdad plantada por Dios. Es de notar que esta convicción no restaba absolutamente nada a la humildad y cercanía que, como vicario de Cristo y sucesor del apóstol Pedro, encarnaba en su persona. Su figura y proceder evocaban la presencia en la tierra de Aquel que es a la vez Siervo humilde, Rey de Reyes, Buen Pastor, Maestro y Señor.

Este Papa veía dos frentes sobresalientes en los asaltos a la Iglesia por parte del enemigo infernal. Por un lado, la herejía y las interpretaciones torcidas de la Doctrina cristiana. Por otro lado, el odio y la ferocidad de las persecuciones a los cristianos.

En 1951 escribió una encíclica conmemorando los quince siglos del Concilio Ecuménico de Calcedonia. En este imperdible documento repasa la doctrina cristológica siguiendo las vicisitudes de los concilios de Nicea, Éfeso y Calcedonia, a la vez que advierte sobre algunas corrientes actuales que vuelven a caer en los antiguos errores.

La encíclica, que lleva por nombre Sempiternus Rex Christus, es también un llamado del Pontífice a la unidad de los cristianos. Vale la pena tomarse unos pocos minutos para leer estos párrafos (énfasis nuestros):

Mientras ardía la reciente guerra con su secuela de miseria, hambre y enfermedades, Nos, sin distinguir entre los pueblos, que Nos suelen llamar Padre, hemos trabajado por aliviar dondequiera el peso de las desgracias; Nos hemos esforzado por ayudar a las viudas, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y Nos hubiéramos considerado más felices si hubiéramos podido equiparar los medios a los deseos. No vacilen, pues, en rendir el debido homenaje a esta Sede Apostólica, para la que el presidir es ayudar, a esta inquebrantable roca de verdad plantada por Dios, aquellos que por la calamidad de los tiempos se han separado de ella...

[...]

Ciertamente no desconocemos qué cúmulo inveterado de prejuicios impide tenazmente que se realice la oración dirigida por Cristo en la última Cena al Eterno Padre por los que siguieran el Evangelio: “Que todos sean uno”. Pero sabemos también que la fuerza de la oración es grande si los que oran, formando un solo ejército, arden en una sincera fe y pura conciencia capaz de arrancar una montaña y precipitarla en el mar.

[...]

Hay, además, otro motivo, que con grande urgencia exige que las falanges cristianas cuanto antes se unan y combatan bajo una sola bandera central los tempestuosos asaltos del enemigo infernal. ¿A quién no horroriza el odio y la ferocidad con que los enemigos de Dios, en muchos países del mundo, amenazan y tienden a destruir todo lo que es divino y cristiano? Contra sus confederadas milicias no podemos seguir divididos y dispersos, perdiendo el tiempo, todos los que señalados con el carácter bautismal, estamos destinados a combatir con valor los combates de Cristo.

Las cárceles, los sufrimientos, los tormentos, los gemidos, la sangre de aquellos que, conocidos o ignorados, pero ciertamente muchos en estos últimos tiempos y aun hoy día, han sufrido y están sufriendo por la constancia de la virtud y la profesión de fe, llaman a todos con voz cada vez más alta, para que abracen esta santa unidad de la Iglesia.

La esperanza de la vuelta de los hermanos y de los hijos, separados hace ya mucho tiempo de esta Sede Apostólica, se hace más fuerte con la amarga y sangrienta cruz de los sufrimientos de tantos otros hermanos e hijos: ¡que ninguno impida y descuide la obra salvadora de Dios! A estos beneficios y al gozo de esta unidad invitamos con paterna súplica...

***

lunes, 21 de julio de 2014

La supremacía de la conciencia

*

*

“Nunca pensé en consentir, aunque tuviera que sufrir lo peor, obrar de manera distinta de lo que mi propia conciencia me decía ser a mí mismo […] Y estoy muy seguro de que mi conciencia está conforme con mi propia salvación, por consiguiente doy gracias al Señor”.

(Santo Tomás Moro)

No

siempre las normas jurídicas y los dictados de la conciencia conviven de manera

armoniosa. En situaciones particulares pueden generarse conflictos. Puede

suceder que una determinada ley provoque en una persona o grupo de personas una

profunda incomodidad, al punto de hacer imposible su cumplimiento debido a

profundas convicciones morales o religiosas.

Muy a

menudo, ciertos códigos conductuales implícitos de la sociedad entran en franco

conflicto con nuestra escala de valores, con nuestros principios de vida.

Cuando

estos conflictos aparecen hay que recordar que la supremacía reside siempre en la conciencia y tenemos la

obligación de obrar en conformidad con ella. El hombre prudente – leemos

en el catecismo – cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le

habla, y tiene derecho a actuar en esa conciencia con libertad. No obstante, la

conciencia de cada uno no es la instancia suprema e infalible del juicio moral

que puede decidir categóricamente sobre

el bien y el mal. La verdadera libertad

depende fundamentalmente de la verdad: “conocerán la verdad y la verdad los

hará libres” (Jn. 8, 32). La verdad se alcanza con la razón, pero con ésta sola

no llegamos a conocer con facilidad, con firme certeza y sin ningún error todas

las verdades religiosas y morales. En nuestro estado de naturaleza caída

necesitamos de la Revelación divina para conocerlas. “En la formación de la

conciencia, la Palabra de Dios es la luz de nuestro caminar; es preciso que la

asimilemos en la fe y la oración, y la pongamos en práctica” (CIC 1785).

Cuando afirmamos que la conciencia tiene la supremacía, nos referimos a una conciencia cuyo dictamen está lejos de ser confundido con un capricho o con la mera opinión personal. Supremacía tiene sólo aquello que se presenta en nosotros como la voz de Dios que nos habla en lo profundo del alma. Una voz que en ocasiones nos pedirá que obremos contrariamente a nuestro gusto y comodidad. Por eso es un deber del cristiano formar la propia conciencia, buscar la verdad, esforzarse por conocer la Ley de Dios, que es la norma suprema de la vida humana.

Cuando afirmamos que la conciencia tiene la supremacía, nos referimos a una conciencia cuyo dictamen está lejos de ser confundido con un capricho o con la mera opinión personal. Supremacía tiene sólo aquello que se presenta en nosotros como la voz de Dios que nos habla en lo profundo del alma. Una voz que en ocasiones nos pedirá que obremos contrariamente a nuestro gusto y comodidad. Por eso es un deber del cristiano formar la propia conciencia, buscar la verdad, esforzarse por conocer la Ley de Dios, que es la norma suprema de la vida humana.

A lo largo de la historia de la Iglesia nos encontramos con

muchos hombres y mujeres santos en los

que brilla para nosotros el testimonio de sus conciencias formadas a la luz de

la Palabra de Dios. En estos tiempos en los que con mucha ligereza se acusa de

fundamentalistas, obstinados y discriminadores a los católicos que ‘en

conciencia’ no pueden aceptar muchas de las cláusulas del modelo social que se

quiere imponer, nos hace bien mirar e invocar a los santos que nos precedieron

y encontrar en la comunión con ellos

luz, fortaleza y consuelo. Uno de los santos de quien conservamos el admirable

testimonio de una conciencia cierta y recta, formada a la luz de la Palabra de

Dios, es Tomás Moro. Quiera Dios

concedernos la gracia de poder imitarlo.

*

El año

1534 significó para la Iglesia en Inglaterra el comienzo de un desastre. Se

preparaba la ruptura con Roma y se elaboraban las leyes que sostendrían las

decisiones del rey como “Cabeza de la Iglesia”, es decir, de la Iglesia

Anglicana. En ese conjunto de leyes se encontraba la Ley de Sucesión en la que

se declaraban los principios de independencia respecto a Roma y se aclaraban

los efectos que ante los súbditos tendría el nuevo matrimonio de Enrique VIII.

Los ciudadanos debían reconocer esos principios y efectos por medio de un

juramento. Aquellos que no hicieran el juramento serían considerados traidores.

Tomás

Moro, que ya para ese momento no era más el Canciller de Inglaterra, fue

convocado para prestar juramento a la Ley de Sucesión. Era el 13 de abril de

1534. En el palacio de Canterbury leyó cuidadosamente el texto del juramento y

luego manifestó a los comisarios que dicho texto lo colocaba en una situación

difícil para su conciencia. Les explicó que hacer ese juramento sería exponer

su alma a la condenación eterna. Trataban de convencerlo para que jurara. No

podían entender el motivo de la postura de Tomás; pensaban que era sólo

“terquedad y obstinación”. Pero no era así. Moro no podía aceptar en conciencia

que se declarara inválido el matrimonio del rey con Catalina de Aragón y que se

negara la supremacía del Papa sobre la Iglesia. No era un asunto político, era un

asunto espiritual. Ya sabemos el desenlace de la historia. Tomás Moro fue

encarcelado en la Torre de Londres y más tarde ejecutado, el 6 de julio de

1535.

Estando

en prisión, en la Torre de Londres, escribió varias cartas (1). Entre ellas, la que citamos a continuación, dirigida a un tal Rev. Master Leder:

De lo que por ahí se cuenta de mí no puedo sino daros las gracias, pero, aunque os gustaría que fuese verdad, doy gracias a Dios de que es una pura invención. Confío en la gran bondad de Dios que nunca permitirá que sea verdad. Si mi mente hubiera sido realmente obstinada, no me habría contenido a confesar la verdad llanamente, por mucha vergüenza o reproches que me hicieran. Pues me propongo no depender de la fama del mundo. Pero doy gracias al Señor de que lo que hago no es por obstinación sino por la salvación de mi alma, porque me es imposible inclinar mi inteligencia a pensar de manera diferente sobre el juramento.

No juzgaré de las conciencias de otros hombres, ni a ningún hombre he jamás aconsejado que acepte o rechace el juramento, pero por lo que a mí respecta, si tuviera la desgracia de prestar juramento (y confío que el Señor jamás lo permitirá) tened por seguro que sería dicho y obtenido por malos tratos y tortura. Pues todos los bienes de este mundo no estimo ahora mismo, gracia a Dios, más de lo que estimo el polvo. Confío que no usarán medios violentos, y también que, si lo hacen, Dios en su bondad y ante la abundancia de oraciones de tanta buena gente que ruega por mí, me dé la fortaleza para mantenerme firme. Fidelis Deus, dice San Pablo, qui non patitur vos tentari supra id quid potestis ferre, sed dat cum tentatione proventum ut possitis sustinere. Porque de esto estoy muy seguro: si lo jurase, juraría mortalmente en contra de mi propia conciencia. Estoy muy convencido en mi mente de que nunca seré capaz de cambiar mi propia conciencia a lo contrario; y con las de otros hombres no quiero entrometerme.

Me han hecho ver que se me considera terco y obstinado porque desde mi llegada aquí no he escrito a su Alteza el Rey y de mi puño y letra implorar ante él de alguna manera. Pero la verdad es que no veo en esto obstinación alguna, sino más bien una actitud sumisa y respetuosa, porque no veo nada que podría escribir sin temer mucho que sería muy probable que su Majestad se enojara aún más conmigo, cosa muy previsible mientras crea que la causa de mi conducta no es mi conciencia sino una obstinada terquedad. Dios sabe bien que el único obstáculo es mi conciencia, y a su disposición remito todo este asunto. In cuius manu corda regum sunt. Pido al Señor que todos cuantos han jurado demuestren ser tan fieles súbditos del Rey como estoy seguro lo son quienes han rechazado jurar.

Apresuradamente, el sábado 16 de enero, por mano de quien reza por vos.

Tomás Moro, Caballero y prisionero.

(1) La carta aquí citada está tomada de "La correspondencia de Tomás Moro", Anna Sardaro, Eunsa.

***

Prisión hermosa, bienvenida. Pero

qué feo nombre para tan hermoso edificio.

Muchas almas culpables, y muchas inocentes,

respiraron por última vez en tus salas huecas.

Muchas veces he entrado por aquí,

pero nunca, a Dios gracias, con conciencia más limpia.

Es este mi consuelo: por áspero que sea

mi hospedaje, ni el llanto del querellante pobre

ni la queja del huérfano ni la viuda en apuros

habrán de perturbarme en mi sueño tranquilo.

Vamos, pues, en el nombre de Dios, a nuestro encierro.

Dios es igual de fuerte aquí que fuera.

(William Shakespeare y otros, “Tomás Moro”)

***

***

lunes, 14 de julio de 2014

Hilaire Belloc

En estos días se cumple un nuevo aniversario de la muerte del gran poeta y escritor católico Joseph Hilaire Pierre René Belloc (+ 16 de julio de 1953). Autor de más de 150 obras, entre libros y escritos breves, se dedicó con gran ímpetu y maestría a la defensa de la fe católica. Fue contemporáneo de Gilbert Keith Chesterton, en quien encontró no sólo un amigo sino también un talentoso ilustrador para sus libros y un hombre que compartió y abogó públicamente por muchas de sus propias opiniones políticas y religiosas. Además de esto, es muy probable que Belloc haya tenido incidencia directa en la conversión de Chesterton al catolicismo.

En 1934, Belloc fue condecorado por el Papa Pío XI con la Cruz de la Orden de San Gregorio, en atención a sus servicios a la Iglesia como escritor.

Robert Royal (escritor y jefe de edición de The Catholic Thing) dice no sorprenderse de que las obras de Belloc tengan hoy pocos lectores. Otros autores del mismo período son, por el contrario, muy leídos. Belloc ha sido olvidado a causa de su aguda oposición a casi todo lo que forma parte del mundo liberal moderno. El mundo no se preocupará de leer a Belloc, pero aquellos que echen mano a sus mejores libros para saborear su perspicacia histórica, la agudeza de su mente, y la simple fuerza de su prosa, no necesitarán otra razón para volver a él una y otra vez.

Recordando a Belloc, y en humilde homenaje a él, traducimos aquí un breve fragmento salido de su pluma.

*

*

En diciembre de 1923, fue publicada en el “Evening Standard” de Londres una carta abierta de Hilaire Belloc dirigida a un clérigo de la iglesia anglicana, el deán William Inge. Previamente, Inge había publicado varios artículos en los que atacaba a la Iglesia Católica. Después de responder a todas las objeciones del deán, Belloc concluye su carta de la siguiente manera:

Me contentaré concluyendo con esto: se le escapa a usted enteramente el carácter de la Iglesia Católica. Usted la juzga mediante indicadores muertos y sin valor, usted –debido a toda su detestación por ella – no ha experimentado su vida, no la conoce tal como es. Usted es como uno que examina desde dentro los vitrales de Chartres a la luz de una vela y se maravilla de que alguien encuentre gloria en ellos; pero nosotros tenemos al sol brillando a través de ellos. Usted es como un curioso que observa las marcas en la parte de atrás del lienzo de un Raeburn, y se maravilla de oír que su anverso muestra la verdadera imagen de un hombre. Mas, ¿qué es la Iglesia Católica? Es la que responde, coordina, establece. Es aquella en la cual está el orden correcto; afuera están las puerilidades y las desesperaciones. Es la posesión de una perspectiva en la visión general del mundo. Es la realidad. Aquí está la promesa y el fundamento.

Aquellos de nosotros que nos jactamos de tener un legado tan estable, no por eso reclamamos una paz personal; no estamos salvados con eso solo. Pero pertenecemos a una muy gloriosa compañía de la que recibimos apoyo y con la que tenemos comunión. La Madre de Dios es nuestra también. Nuestros muertos están con nosotros. Incluso en medio de nuestras miserias terrenales a lo lejos siempre oímos algo de la música eterna y olemos un aire de hogar. Hay un estandarte puesto ante nosotros al que respondemos con todo nuestro ser, que es el de una vida heredada y eterna, plena, en nuestro propio país. Puede usted decir: ‘todo eso es retórica’. Pero estaría usted equivocado, porque es más bien una visión, un reconocimiento y un testimonio. Mas, tómelo nomás por retórica. ¿Tiene usted alguna semejante? Si es sólo retórica, ¿de dónde fluye este río? ¿O qué reserva es esa que puede llenar con fuego incluso a un hombre como yo? ¿Puede acaso su opinión (o duda o agudeza) hacer lo mismo? ¡Pienso que no!

Una cosa en este mundo es diferente a todas las demás. Ella tiene una personalidad y una fuerza. Ella es reconocida (y cuando se la reconoce) de la manera más intensa se la ama o se la odia. Se trata de la Iglesia Católica. Dentro de esa casa el espíritu humano está en el hogar. Fuera de ella, es la noche.

In hac urbe lux solemnis

Ver aeternum, pax perennis

Et aeterna gaudia.

Ver aeternum, pax perennis

Et aeterna gaudia.

***

Con el deseo de que algún lector que aún no lo conoce, al tomar contacto con Belloc se interese en la lectura de sus obras, transcribimos debajo la dedicatoria a Chesterton de su libro “Cómo aconteció la Reforma”.

Mi querido Gilbert:

Le dedico este ensayo sobre la Reforma porque paréceme que coincidimos en muchas maneras de pensar sobre los principales problemas de la humanidad. Pero no sin vacilación lo dedico a un hombre de su talla, porque el esquema es ligero, sumario y elemental: su forma y contenido requieren cierta justificación, y esa justificación puedo expresarla aquí mejor que en ninguna otra parte.

En primer lugar, tal vez me preguntará por qué emprendí esta tarea. La he emprendido porque deseaba una apreciación exacta de esa cuestión histórica en la cual los dos grandes campos del mundo moderno (los católicos y sus opositores) están más vitalmente interesados, y para llenar la laguna que la enseñanza oficial de dicha cuestión ha dejado entre nosotros a través de la historia.

La causa de esta laguna en nuestra información parecería provenir del hecho de que el sector anticatólico se considera, no sólo necesaria y aceptadamente victorioso, sino también poseedor exclusivo del conocimiento histórico. Por lo tanto, todo lo que se ha escrito al amparo de esta curiosa prepotencia está tergiversado por la ignorancia de lo que la Reforma destruyó: ignorancia de la unidad del mundo cristiano. Pero nuestra enseñanza oficial, al ignorar así el alma misma de Europa, difunde historia falsa; y nunca la historia es peor que cuando trata, honestamente, de ser lo que la jerga moderna llama “objetiva”.

El otro sector (el de la verdad) parecería haber adoptado una especie de permanente actitud defensiva, sin plan general alguno. Se discuten los detalles; los entusiastas vindican a este o a aquel personaje; se logra la destrucción de este o aquel mito académico; pero muy rara vez se hace un esfuerzo para establecer en delineamientos amplios la verdad pura que los católicos han olvidado, casi tanto como los anticatólicos, verbigracia, que el catolicismo es la cultura de Europa y que, por efectos de la Reforma, Europa fue herida, y no sólo herida, sino desmembrada y lanzada por el sendero que la ha conducido a su actual peligro de disolución.

Sin embargo, cualquier historia justa de la Reforma, por general o detallada que sea, sólo puede presentarse de este modo. La Iglesia Católica creó a Europa. La Reforma resultó, en sus efectos decisivos, un esfuerzo para extinguir ese principio vital y, en la medida que pudo lograrlo, una destrucción de nuestra unidad, y por lo tanto de nuestra cultura europea común; puesto que una cosa es, porque es una.

Sostengo, entonces, que lo que intentaré decir en este libro es necesario; y tengo la esperanza de que los estudiosos más jóvenes, entre los que hay ahora tantos paganos casi libres ya de odio, y tantos católicos particularmente aptos para comprender la importancia del tema expuesto, empiecen a presentar el pasado tal cual fue. Pueda así quedar destruida, en el siglo XX, esa costumbre fatal del XIX: “la lectura de la historia hacia atrás”, que convierte al presente no sólo en fruto necesario y apetecible del pasado, sino también en criterio y medida del pasado. Antes bien, cualquier hombre que describiere el pasado debería juzgar el presente como el pasado lo hubiese juzgado. Historia sana es la que hace comprender al hombre el horror que nuestros padres hubieran sentido ante la plutocracia moderna, y no la que señala con moderno horror la cruel intensidad de lucha que ellos desplegaban en sus esfuerzos por mantener o por restaurar lo que consideraban la realidad. Existen, por cierto, tontos que nos dirán, empleando la misma jerga, que la historia (¡y todo lo demás!) es “subjetiva”. No pueden concebir que no sea falso el relato de cualquier conflicto, porque dé preferencia a uno o a otro combatiente: imaginan que no es posible alcanzar la verdad pura. Pero creo que coincidimos en el desprecio que semejante “subjetivismo” merece. Para los que abrigan la idea fija de que un católico (o un anticatólico) no puede ver la Reforma tal cual era, y que el relato de ese período hecho por un católico (o un anticatólico) tiene que estar necesariamente falseado, no hay razonamiento que los saque de su error. Los hombres más sensatos estarán de acuerdo, junto con la generalidad de la raza humana, en que la mente del hombre percibe la realidad, y que la historia fiel existe en la medida que existe una pintura fiel de una cara o de un paisaje.

Después se me preguntará, quizá (y es una grave crítica), por qué, tratándose de una revolución moral y religiosa, he preferido escribir una crónica y no un examen del estado de ánimo espiritual. Se me podrá decir que he descuidado el “porqué” de la Reforma, para ocuparme exclusivamente del “cómo”. ¿No hubiese sido mejor presentar los móviles en toda su complejidad, e intentar una apreciación de los resultados, considerados no como el fruto de los acontecimientos, sino de las convicciones?

Ahora bien, la razón por la cual he destacado principalmente el orden de sucesión de los acontecimientos, y me he ocupado en forma menos completa de los móviles actuantes, es la siguiente: que el desmembramiento de nuestra civilización en el siglo XVI, con su difícil salvamento de lo que pudo ser salvado y la pérdida de todo lo demás, fue un accidente . Los que lo deploran lo presentan como podría interpretarse un crimen; los que hallan en él motivo de regocijo, como un hecho heroico. No fue ni lo uno ni lo otro. No fue nada semejante al incendio malintencionado de un noble edificio, y menos aún, nada comparable a la meritoria acción de demoler un edificio indigno. Fue algo más parecido a la iniciación de un inmenso incendio destructor, provocado por los habitantes de una casa, ocupados en algún recio experimento que involucrara el uso de una llama, y que estaban demasiado entusiasmados para advertir el peligro que corrían. Mal manejado, el experimento destruyó por el fuego la mitad de la casa; la otra mitad se salvó, quedando, empero, chamuscada y ennegrecida.

Al ocuparse de resultados a tal extremo involuntarios, la mente recibe una impresión más exacta al considerar las etapas externas del acontecimiento en sus debidas proporciones que procurando penetrar las mentes de quienes lo abordan con criterio equivocado.

Dándoles, respectivamente, la exacta importancia que tienen a mi entender, he mencionado los principales móviles actuantes: la poltronería e indulgencia de los intereses creados que retardan la defensa de la cristiandad, la indignación apasionada contra el abuso, la oscura pero poderosa mente de Calvino… y mucho más. Pero he preferido la crónica de los hechos externos, antes que la conjetura sobre las fuentes internas. Sólo he citado, sin glosarlo –aunque estuve tentado de hacerlo – el famoso epigrama: “La Reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres”.

Si se me pregunta por qué tantos factores se hallan ausentes de mi exposición, o apenas mencionados (por ejemplo, el conflicto en pie del Papado y el Imperio, los Concilios de Basilea y Constanza y lo que han legado), debo responder, primero, que un esquema no admite detalles, y segundo, que la causa esencial menos conocida necesita mayor insistencia que lo más sabido.

En cuanto al resto, le debo a usted, sin duda, una satisfacción por repetirme tanto en tan breve examen. Es un rasgo en el que, tal vez, me he excedido; sin embargo, tengo la triste experiencia de que errar en el sentido opuesto hubiera sido peor para mis propósitos. Si un hombre cree que la Tierra es plana, puede ser que, después de oír por tercera vez las pruebas de que es redonda, empiece a tomarlas en cuenta. Si sólo las oye una vez, creerá, si pertenece al moderno término medio, que se trata de pura paradoja. Porque nada caracteriza mejor el letargo en que ha caído la inteligencia que la aceptación indiscutida que otorga a los mitos oficiales; y dudo que la mentira enclavada pueda aflojarse con algo menos drástico que el martilleo de la verdad repetida hasta el cansancio.

Por último, querido Gilbert, no necesito decirle que toda obra realizada en oposición a los mitos oficiales, se ve sometida a un examen minucioso por los que buscan esos errores oficinescos que ningún libro con exposición de hechos y gran contenido de nombres puede totalmente evitar. En las obras oficiales, esos errores se perdonan. En las que yo llamo obras de “oposición”, constituyen el tema principal del examen efectuado por hombres que, por otra parte, son más examinadores que historiadores. Detrás de una lente de aumento andan a la caza de todo desliz de imprenta o pluma, hasta el extremo de estacar la falta de una coma o la transposición de una letra, el lapsus involuntario de Pedro por Pablo, o la paráfrasis de una cita hecha de memoria. Su actividad, como la de los cobayos en el césped, tiene la ventaja de extirpar la cizaña pequeña. Permite que una segunda edición aparezca con la corrección de tan microscópicos errores.

Sin embargo, no insistiremos sobre el particular, y terminaré esta introducción demasiado larga para presentarle el ensayo propiamente dicho.

H. Belloc

King’s Land,

Shipley, Horsham,

Julio de 1928

King’s Land,

Shipley, Horsham,

Julio de 1928

***

Etiquetas:

Autores Destacados

lunes, 7 de julio de 2014

Los ángeles y las jerarquías angélicas

"Porque en Él (Cristo) fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él"

(Colosenses 1, 16)

La Iglesia siempre ha profesado la verdad sobre la existencia de esos seres puramente espirituales a los que llamamos “ángeles”. Cuando recitamos el credo decimos que Dios es Creador ‘de todo lo visible y lo invisible’.

No sin cierto asombro o desconcierto nos encontramos a veces con libros o artículos cuyos autores, que presentan credenciales de teólogos o de especialistas en las Sagradas Escrituras, niegan la existencia de los ángeles. Otros, que no niegan su existencia, se alejan de las enseñanzas de la Iglesia provocando confusión y haciendo creer que lo que dicen es parte de nuestra fe, cuando en realidad no lo es.

Es por eso que nos pareció bien exponer aquí la doctrina tradicional de la Iglesia sobre los ángeles. Como no es posible agotar el tema en este espacio, al final ponemos algunos enlaces a textos útiles para quienes deseen profundizar sus conocimientos al respecto.

Catecismo de la Iglesia Católica

El Catecismo (328-336) expresa que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición.

San Agustín dice respecto a ellos: "El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel". Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan "constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos" (Mt 18, 10), son "agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra" (Sal 103, 20).

En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad: son criaturas personales e inmortales que superan en perfección a todas las criaturas visibles.

Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles..." (Mt 25, 31). Le pertenecen a Cristo porque fueron creados por y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación: son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación.

Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, encontramos a los ángeles anunciando, de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización.

De la Encarnación a la Ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles.

Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo; invoca su asistencia y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles (san Miguel, san Gabriel, san Rafael, y los ángeles custodios).

Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. "Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida" (San Basilio Magno). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.

El Pseudo Dionisio

Este Padre de la Iglesia fue un teólogo del siglo VI, cuyo nombre es desconocido, que escribió bajo el seudónimo de Dionisio Areopagita. Con este seudónimo aludía al pasaje de la Escritura en el que san Lucas, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, narra que Pablo predicó en Atenas, en el Areópago, dirigiéndose a una élite del mundo intelectual griego, pero al final la mayor parte de los que le escuchaban no se mostró interesada, y se alejó ridiculizándole; sin embargo, unos pocos se acercaron a Pablo abriéndose a la fe. El evangelista nos revela dos nombres: Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris.

El Pseudo Dionisio Areopagita es considerado como el padre de la teología mística. Sus escritos han tenido profunda influencia en grandes teólogos y místicos a lo largo de los siglos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, lo cita más de 1700 veces en sus obras, y los escritos de San Juan de la Cruz están repletos de citas implícitas de Dionisio.

En la Iglesia, a partir de Dionisio, se enumeran nueve coros de ángeles divididos en tres jerarquías de tres coros cada una. En los siguientes párrafos, tomados de “La jerarquía celeste”(énfasis y títulos nuestros), veamos cómo Dionisio describe la realidad angélica.

¿Cuántos son y cómo se clasifican los órdenes celestes? ¿Cómo cada una de las jerarquías logra la perfección? Sólo el que es Fuente de toda perfección podría responder con exactitud a estas preguntas. Nosotros podemos tan sólo conocer lo que la Deidad nos ha manifestado misteriosamente por medio de ellos, ya que conocen sus propiedades. Nada, por tanto, tengo que decir por mí mismo de todo esto y me contento meramente con explicar como mejor pueda lo que aprendí de los santos teólogos sobre los ángeles tal como ellos nos lo transmiten.

La Escritura ha cifrado en nueve los nombres de todos los seres celestes, y mi glorioso maestro los ha clasificado en tres jerarquías de tres órdenes cada una. Según él, el primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, antes que todos los otros y sin intermediarios. Comprende los santos Tronos y los órdenes dotados de muchas alas y muchos ojos que en hebreo llaman Querubines y Serafines. Este triple grupo forma una sola jerarquía que es verdaderamente la primera. Son los más divinizados y los que reciben primero y más directamente las iluminaciones de la Deidad.

El segundo grupo lo componen Potestades, Dominaciones y Virtudes. El tercero, al final de las jerarquías celestes, es el orden de los Ángeles, Arcángeles y Principados.

Primera Jerarquía:

Serafines: El santo nombre "Serafín" equivale a decir inflamado o incandescente, es decir, enfervorizantes. El nombre Serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, calor permanente, ardor desbordante, en movimiento continuo, firme y estable, capacidad de grabar su impronta en los subordinados prendiendo y levantando en ellos llama y amor parecidos; poder de purificar por medio de llama y rayo luminoso; aptitud para mantener evidente y sin merma la propia luz y su iluminación, poder de ahuyentar las tinieblas y cualquier sombra oscureciente.

Querubines: El nombre “Querubín “significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. Con razón, pues, los seres más elevados constituyen la primera jerarquía, la de más alto rango, los más eficientes por estar más cerca de Dios. Situados inmediatamente en torno a Él, reciben las más primorosas manifestaciones y perfecciones de Dios. El nombre Querubín es poder para conocer y ver a Dios; recibir los mejores dones de su luz; contemplar la divina Hermosura en su puro hontanar; acoger en sí la plenitud de dones portadores de sabiduría y compartirlos generosamente con los inferiores, conforme al plan bienhechor de la sabiduría desbordante.

Tronos: El nombre de los sublimes y más excelsos “Tronos” indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres; que están siempre alejados de cualquier bajeza; que han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo realmente; que libres de toda pasión y cuidados materiales están siempre listos pare recibir la visita de la Deidad.

Esta primera jerarquía es particularmente digna de familiaridad con Dios y coopera con Él. Imita, en cuanto es posible, la hermosura del poder y actividad propios de Dios, con subido conocimiento de muchos misterios divinos. Por lo cual, las Escrituras han transmitido a los que moran en la tierra los himnos que cantan estos ángeles de la primera jerarquía. Algunos de esos himnos son, por decirlo con una imagen sensible, el "ruido de río caudaloso" cuando proclaman: "Bendita sea en su lugar la gloria del Señor". Otros cantan con veneración aquel himno famoso de alabanza a Dios: "¡Santo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos! La tierra está llena de su gloria".

Segunda Jerarquía:

Dominaciones: El revelador nombre "Dominaciones" significa, yo creo, un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. Como no toleran ningún defecto, están por encima de cualquier servidumbre. Limpias de toda desemejanza se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío. Benignamente, y según su capacidad, reciben ellas y sus inferiores la semejanza del Señor. Desdeñan las apariencias vacías, y se encaminan totalmente hacia el verdadero Señor. Participan lo más que pueden en la fuente eterna y divina de todo dominio.

Virtudes: La denominación de santas "virtudes"' alude a la fortaleza viril, inquebrantable en todo obrar, al modo de Dios. Firmeza que excluye toda pereza y molicie, mientras permanezca bajo la iluminación divina que les es dada, y firmemente levanta hacia Dios. Lejos de menospreciar por pereza el impulso divino, mira en derechura hacia la potencia supraesencial, fuente de toda fortaleza. En efecto, esta firmeza llega a ser, dentro de lo posible, verdadera imagen de la Potencia de que toma forma, y hacia la cual está firmemente orientada por ser ella la fuente de toda fortaleza.

Potestades: Las santas "potestades", como su nombre indica, tienen el mismo rango que las dominaciones y virtudes. Están armoniosamente dispuestas, sin confusión, para recibir los dones de Dios. Indican, además, la naturaleza ordenada del poder celestial e intelectual. Lejos de abusar tiránicamente de sus poderes, causando daño a los inferiores, se levantan hacia Dios armoniosa e indefectiblemente; en su bondad elevan consigo los órdenes inferiores. Se parecen, dentro de lo posible, al poder que es fuente y autor de toda potestad.

El principio divino de todo orden ha establecido la ley universal de que los seres del segundo grupo reciban la iluminación de la Deidad por medio de los seres del primero. Las primeras inteligencias perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior de tal manera, que éstos, por haber sido elevados a través de los primeros hasta la fuente universal y supraesencial, participan, según su capacidad, de la purificación, iluminación y perfección del Único que es fuente de toda perfección. Participan más perfectamente de Dios los ángeles que le son más inmediatos que los otros a los cuales la participación llega por mediadores.

Tercera Jerarquía:

Principados: El término "principados celestes" hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Referencia al orden sagrado, más propio para ejercer poderes de príncipes; a la capacidad de orientarse plenamente hacia el Principio que está sobre todo principio y, como príncipes, guiar a otros hacia El. Poder de recibir plenamente la marca del Principio de principios y, mediante el ejercicio equitativo de sus poderes de gobierno, dar a conocer este supraesencial Principio de todo orden.

Arcángeles: Los santos arcángeles tienen el mismo orden que los principados celestes y, como queda dicho, justamente con los ángeles forman una sola jerarquía y orden. No obstante, como en cada jerarquía hay tres poderes: primero, medio y último, el santo orden de los arcángeles tiene algo de los otros dos por hallarse entre los extremos'. Se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles; su relación con los primeros se funda en el hecho de que, como los principados, se orienta hacia el Principio supraesencial y, finalmente, en que recibe sobre sí la marca del que es Principio. El orden de los arcángeles comunica la unión a los ángeles gracias a los invisibles poderes de ordenar y disponer lo que ha recibido del Principio mismo. El orden de los arcángeles se relaciona con los ángeles por servir de intermedio para comunicar a éstos las iluminaciones que reciben de Dios por medio de las primeras jerarquías. Los arcángeles se lo comunican a los ángeles y por medio de éstos a nosotros en cuanto somos capaces de ser santamente iluminados.

Ángeles: Los ángeles completan el conjunto jerárquico de las sagradas inteligencias. Constituyen ellos el grado inferior. Se da el nombre de ángeles a este grupo con preferencia a otros por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros, la que nos hace manifiesta la revelación y está más cerca del mundo.

San Buenaventura

Franciscano, superior general de su Orden por 17 años, vivió en el siglo XIII (1221- 1274). El papa Sixto IV lo canonizó el año 1482. En 1588 Sixto V lo proclamó Doctor de la Iglesia, asignándole el título de Doctor Seráfico (de ‘serafín’: que arde en amor por Dios). El Papa León XIII se refirió a él como príncipe de la mística.

San Buenaventura, en la Parte II de su obra conocida como “Breviloquio”, expone sobre la creación de los ángeles (capítulo 6), la apostasía de los demonios (capítulo 7) y la confirmación de los ángeles buenos (capítulo 8). El Doctor Seráfico escribió esta obra para satisfacer el deseo de varios religiosos que le suplicaron que les escribiera un compendio de las verdades teológicas donde pudieran fácilmente conocer el contenido de la sagrada doctrina, ya que por las circunstancias particulares en que se encontraban no podían cursar los largos estudios requeridos por los estatutos universitarios de la época. Entonces accede redactar este compendio en el que se propone exponer sumariamente no toda la doctrina, sino aquellas verdades que juzgaba más necesarias para el caso. A continuación, unos párrafos extraídos del Breviloquio.

Se ha de saber que los ángeles, desde su misma creación, poseen cuatro atributos, que son: simplicidad de esencia, distinción personal, facultad racional, con memoria, entendimiento y voluntad, y libertad de albedrío para elegir el bien y desechar el mal. A estos cuatro atributos principales acompañan otros cuatro: eficacia en el obrar, oficiosidad en servir, perspicacia en conocer e inmutabilidad después de la elección, sea en el bien, o sea en el mal.

Respecto a la apostasía de los demonios se ha de saber que Dios hizo buenos a los ángeles, pero les puso en lugar intermedio entre Él, sumo bien, y el bien mudable, que es la criatura; de tal manera que, si se inclinaban a amar el bien, que está por encima, se elevaran al estado de gracia y de gloria; mas si se volvían al bien mudable, que está por debajo, por eso mismo cayeran en el mal de culpa y de pena; porque no se da “el deshonor del pecado sin el honor o belleza de la justicia”. El principal entre los ángeles, Lucifer, presumiendo de su bien particular, apeteció su particular excelencia, queriendo sobreponerse a los demás, y por eso cayó con todos sus secuaces. Y cayendo se hizo impotente, obstinado, obcecado y excluido de la contemplación de Dios y desviado del orden en su obrar, esforzándose con todo empeño en derribar al hombre por medio de múltiples tentaciones.

Su voluntad impía y su obrar apartados de Dios se convirtieron en odio y envidia del hombre; y la perspicacia de la razón, cegada por la verdadera luz, se volvió a los engaños de la adivinación y del fraude; y la oficiosidad en el servir, apartada de su verdadero ministerio, se dedicó a tentar; y su poder disminuido y coartado se emplea, en cuanto le es permitido, en hacer maravillas por medio de cambios súbitos que opera en las criaturas corpóreas. Y porque todas estas cualidades salieron fuera del orden debido por la voluntad depravada por la soberbia, todas ellas las emplea en aumentar su soberbia, buscando ser honrado por los hombres y adorado como Dios. De ahí que “todo lo hace mal”, lo cual, sin embargo, Dios lo permite ahora justamente para castigo de los malhechores y honra de los buenos, como se manifestará por el juicio final.

Acerca de la confirmación de los ángeles buenos, se ha de admitir que así como los ángeles apartados de Dios quedaron inmediatamente obstinados por la impenitencia, así los que se volvieron a Dios inmediatamente fueron confirmados en la voluntad por la gracia y la gloria, perfectamente iluminados en la razón […], perfectamente fortalecidos en el poder, tanto imperativo como ejecutivo, y perfectamente ordenados en la operación, así contemplativa como ministerial; y esto según la triple jerarquía, a saber: suprema, media e ínfima. A la jerarquía suprema pertenecen los tronos, los querubines y los serafines; a la media, las dominaciones, las virtudes y las potestades; a la ínfima, los principados, los arcángeles y los ángeles. De los cuales muchos son enviados para el servicio de los hombres y destinados a la guarda de los mismos, a quienes sirven purificando, iluminando, y perfeccionando conforme al imperio de la voluntad de Dios.

En cuanto a la voluntad, se hicieron estables y felices; en cuanto al entendimiento, perspicaces, de manera que no sólo conocieran las cosas en su género propio, sino también en el arte eterno […] En cuanto al poder, fueron perfectamente fortalecidos, tanto para imperar como para ejecutar, ya tomando cuerpo, ya sin tomarlo. En cuanto al obrar, fueron perfectísimamente ordenados, de modo que ya no pudieran desviarse ni subiendo a la contemplación de Dios ni bajando al servicio del hombre; porque como ven a Dios cara a cara, siempre andan dentro de Él a cualquier parte que sean enviados.

Pues son movidos y obran según el orden jerárquico iniciado en ellos por la naturaleza y consumado por la gloria, la cual, fijando la volubilidad del libre albedrío, ilustró la perspicacia, ordenó la oficiosidad y robusteció el poder, conforme a los cuatro atributos citados más arriba.

La perspicacia de la razón en el contemplar se ordena principalmente o bien a la veneración de la majestad divina, o bien a la inteligencia de la verdad, o bien al deseo de la bondad; y conforme a esto hay tres órdenes en la primera jerarquía, correspondiendo la reverencia a los tronos; la sabiduría a los querubines; y la benevolencia a los serafines.

A la perfecta eficacia pertenece la virtud imperativa, la virtud ejecutiva, y la virtud expeditiva. La primera pertenece a las dominaciones; la segunda a las virtudes, y la tercera a las potestades, de cuya incumbencia es apartar las potestades contrarias.

A la perfecta oficiosidad atañe regir, revelar y socorrer. Lo primero es de los principados; lo segundo de los arcángeles, y lo tercero de los ángeles, pues vigilan para que los que están en pie no caigan, y a los caídos les ayudan para que se levanten.

Y así es evidente que todos estos atributos se encuentran en los ángeles en mayor o menor medida, descendiendo gradualmente de lo más alto a los más bajo. Pero cada orden recibe su denominación de aquello que ‘sobresale más en su oficio’.

Los ángeles en nuestra vida

Los ángeles nos ayudan no sólo en circunstancias más o menos extraordinarias o cuando nosotros mismos los invocamos. Un ángel especial nos protege continuamente, nos custodia: es el ángel custodio o de la guarda (nombre sugerido por el salmo 90,11).

Además de la guarda angélica individual, se admite que también las comunidades tienen su ángel custodio. Ello es así principalmente para la Iglesia de Cristo: así como el arcángel Miguel fue el protector del pueblo elegido (Daniel 10,21; 12,1), así también le ha sido confiado el nuevo pueblo elegido, la Iglesia. La antiquísima devoción a San Miguel, a quien fueron dedicadas numerosas iglesias, halla en esto su explicación.

¿Qué ayuda puede prestarnos nuestro ángel custodio? Se excluye que pueda mover directamente nuestra voluntad: ésta está subordinada sólo a Dios y cualquier influjo directo por parte de una criatura comprometería su libertad. Sin embargo, el campo de la actividad angélica es amplio: están las pasiones y la fantasía, por medio de las cuales los ángeles pueden ejercer su influencia indirecta sobre nuestra voluntad y también sobre nuestra inteligencia. No quizás con influjos conscientes por nuestra parte, pero sí a través de insistencia en imágenes o inclinaciones buenas que se presentan a menudo y eliminan las malas, y así nos atraen y conmueven y nos inducen a realizar acciones virtuosas. Será la protección del mal tanto físico como moral. El ángel custodio influirá en la imaginación del protegido como en la del adversario, para evitar a tiempo y sin que se den cuenta, incidentes y tentaciones demasiado graves. No hay que olvidar, además, que el ángel custodio ora por su protegido y ofrece junto con él sus obras buenas a Dios (Tobías 12,12).

Nuestra actitud espiritual para con los ángeles custodios deriva de la doctrina expuesta. En cuanto a nuestro ángel de la guarda, San Bernardo escribe muy concisamente: “Respeto por su presencia, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia”. Podemos comunicar a nuestro ángel nuestros pensamientos más íntimos. Es normal que lo hagamos participar de nuestra vida espiritual, en todos nuestros ideales y propósitos. El ángel custodio tendría que convertirse en nuestro amigo íntimo, que Cristo nos ha dado para estar más cerca de nosotros. Quien pretendiese poder prescindir de la ayuda de su ángel, despreciaría la ayuda que el mismo Cristo ha querido darnos.

En cuanto al ángel custodio de los demás, podemos valernos de su ayuda para que nuestra palabra sea escuchada con mayor interés, especialmente por los más alejados de Dios, para que la doctrina de Cristo que les anunciamos permanezca más tiempo en sus mentes y tenga mayor influencia en ellos. El mismo Cristo nos advierte que el Diablo puede arrebatar la buena semilla sembrada por la predicación (Lucas 8,12). Además, todo lo que podemos pedir para nosotros mismos, también podemos pedirlo para el prójimo, dirigiéndonos directamente a su ángel custodio.

En la vida de muchos santos la presencia de los ángeles era sentida por ellos de manera muy cercana y singular. Aquí puede leerse un bellísimo testimonio de esa presencia angélica.

***

Fuentes:

Catecismo de la Iglesia Católica. Catequesis de Benedicto XVI sobre los Padres de la Iglesia. Obras de San Buenaventura. Obras Completas del Pseudo Dionisio Areopagita. Diccionario de Espiritualidad de Ermanno Ancilii.

***

ENLACES

Enseñanzas de San Juan Pablo II sobre los

ángeles:

Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino

Tratado sobre los ángeles.

Primera Parte, cuestiones 50 a 64.

Oraciones a los ángeles:

***

*

Suscribirse a:

Entradas (Atom)