*

*

Cada vez que debo conferir los Sagrados Órdenes, queridísimos hermanos, pienso conmigo mismo con gran admiración, que ésta, entre todos los gestos pastorales, es con mucho la acción más elevada y noble. En efecto, aunque la misión pastoral de cualquier sacerdote deba considerarse tan elevada que casi es divina, sobre todo por el poder de celebrar el sacramento de la Eucaristía, y superior al ministerio de los ángeles, ¿quién podría negar que es aún más grande –y por ello aún más deseable – la dignidad de quien tiene la autoridad de conferir a otros el poder y la idoneidad para celebrar el Sacramento? Me dispongo a ejercitar este ministerio lleno de admiración –lo confieso – y todavía más lleno de estupor. Me considero un indigno ministro de Jesucristo, precisamente yo que hoy voy a celebrar Sacramentos tan sublimes mientras tengo las manos manchadas de culpas y el corazón impuro. ¿Qué debo decir, después, de la búsqueda diligente y minuciosa que ha de hacerse en torno a la vida y la preparación cultural de aquellos que deben ser elevados a los Sagrados Órdenes?

*

La voz del Apóstol me advierte que sea profunda y completa en todos los aspectos, en la medida de lo posible: “No seas precipitado en imponer las manos a alguien” (1 Tim. 5,22). En todo esto, una negligencia mía por mínima que fuera podría volverse sobre mí como una grave culpa. Es verdad que de costumbre debe dejarse todo esto al arbitrio del Juez Supremo, porque en ese examen saldrán a la luz los secretos más profundos del corazón y deberemos rendir cuentas de cada acción nuestra: pero entretanto a la luz manifiesta del juicio de Dios, algunos Obispos vieron volverse pesadamente contra ellos esta culpa (de la que pagaremos la deuda al final de la vida), por haber admitido a alguien a los Órdenes sin un examen diligente; habían estimado que eran plenamente idóneos para llevar el peso del cuidado pastoral y ser válidos colaboradores. Diré más: han hecho todo esto de buena fe; pero han acabado por darse cuenta de que no sólo no eran útiles, sino que realmente les servían de obstáculo y acarreaban un daño no pequeño al culto divino.

*

Por ello es evidente que no basta con investigar superficialmente sobre la vida y la preparación de cada candidato, sino que en cuanto sea posible, es menester indagar en profundidad también sobre sus intenciones; y, después de haber tomado todas las precauciones y cuidados, hay que pedir y sobre todo implorar al bondadoso Dios, que sea Él quien escoja y eleve a aquellos que Él sabe que llegarán a ser buenos ministros. Por esto precisamente hoy, durante esta sagrada ceremonia de la administración de las Órdenes, nos oiréis cantar aquella piadosa súplica que la santa Iglesia entona desde lo íntimo de su corazón: “Nosotros, como hombres que tienen el sentimiento de las cosas de Dios, pero a quienes se escapa la capacidad de conocer todo en profundidad, evaluamos en la medida que nos es posible la vida de éstos. A ti, Dios, sin embargo, no te pasa desapercibido lo que para nosotros es oscuro; no te engañan las cosas más misteriosas; Tú conoces los secretos y escudriñas los corazones. Tú podrás examinar la vida de éstos con tu juicio divino con el que resultas siempre vencedor, Tú puedes purificar las culpas cometidas y conceder la gracia de cumplir todo lo que se debe”.

*

Pero, ¿por qué os digo todo esto, amadísimos? Para que comprendáis qué peligroso, qué difícil es nuestro ministerio pastoral, en toda circunstancia, pero también en la celebración de hoy. Movidos por sentimientos de devoción, junto a vosotros pediremos a Dios por vosotros del modo más intenso, para que os alcance con su divina y benévola clemencia, riegue vuestros corazones con la luz y el rocío de su Espíritu Santo; al mismo tiempo esforzaos por pensar con todo el ánimo si por casualidad hemos cometido alguna negligencia ante vosotros en todas estas cosas; finalmente, con fervientes oraciones y súplicas hay que implorar al Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, en quienes puede hallarse alguna culpa, si no accedéis a los Sagrados Órdenes con aquella pureza de alma de la que hemos hablado antes, esforzaos desde ahora para obtener la ayuda divina.

*

*

La misión a la que hoy aspiráis es de gran prestigio y fuera de lo común: ¡cómo querría que meditaseis en lo profundo de vuestro ánimo la extraordinaria excelencia de vuestro grado! Si no queréis pues haceros indignos de lo que recibís, no reflexionéis solamente sobre la santidad de la vida, la ciencia, la fe, y la prudencia con las que podréis llevar dignamente el peso de tal misión, sino considerad también profundamente qué fin os habéis propuesto. En efecto, si habéis llegado hasta aquí con el solo objetivo de aseguraros comida y vestidos, y no tenéis otro propósito que conseguir beneficios financieros, como sucede normalmente en todas aquellas actividades que tienen fines deshonestos, lo mejor para vosotros, ahora, sería iros. No es posible tener dudas que, así como es un gran sacrilegio acercarse al altar por motivo de ganancia o de interés, igualmente grave sacrilegio es recibir el Sacramento del Orden, mediante el cual somos hechos idóneos para el ministerio del altar, sólo por un interés económico. Es cosa justa, como dice la palabra del Apóstol de acuerdo con la ley de Dios y la ley natural, que quienes sirven al altar vivan de los que se pone sobre el altar. Sin embargo se dice que a ninguno le está permitido anteponer cualquier necesidad al culto divino. Si por casualidad la ambición o el deseo de ganar ha llevado a alguno de vosotros a elegir esta condición de vida, os ruego, iros; os lo repito: ¡Marchaos! (cf. Is. 52, 11).

*

El Espíritu Santo que se derrama de modo particular en las almas bien preparadas para recibir este Sacramento, inundándolas con un gran efluvio de gracias, no se posa sobre los soberbios y presuntuosos, sino sobre los humildes y mansos, como atestigua el profeta: ¿Sobre quién se posará el Espíritu del Señor? Sobre el que es manso, piadoso y humilde de corazón. Todos vosotros pues que deseáis ser introducidos y elevados al sagrado ministerio por otra razón que no sea el servicio y el culto de Dios grande y bondadoso, sois advertidos por mí repetidamente para que sepáis que sería mucho mejor para vosotros ataros al cuello una piedra de molino y arrojaros a los profundo del mar (cf. Mt. 18,6), antes que entrar de este modo en el redil de Cristo, es decir por otro camino que no sea la puerta; Cristo, en el Evangelio, asegura que esto es propio de los ladrones y maleantes, no de los pastores (cf. Jn. 10, 1). Os lo ruego, no queráis entristecer de este modo al Espíritu Santo; es ciertamente Espíritu de dulzura, pero se irrita con aquellos que lo ofenden y cometen pecados. Aquellos clérigos y sacerdotes que reciben los Sagrados Órdenes de modo indigno y con un ánimo tan alejado de propósitos santos, no sólo no reciben las gracias del Espíritu Santo, sino que a ellos no les puede suceder nada más infeliz y triste; no puede haber nada más dañino para la Iglesia. Son objeto de desprecio y menosprecio por parte del pueblo de los fieles; son abandonados por Dios en esta vida y se prepara para ellos la condenación eterna en la otra. Para que podáis evitar una infelicidad y miseria tan grande, queridísimos, esforzaos con toda atención y empeño para brillar como ejemplo. ¡Fortaleced vuestro ánimo! Si en vuestro corazón ha habido alguna intención torcida o impura, aunque os acerquéis al altar con un ánimo menos preparado y formado del debido, todo será purificado y bien dispuesto por la fuerza del Espíritu Santo: hoy van a derramarse con abundancia sus dones en vuestras mentes, si vosotros no se sois obstáculo. No quiero ni siquiera pensar que alguno se acerque a los Órdenes con el alma manchada de alguna culpa, o pecado grave, o condenado por la censura eclesiástica. En esta santa y divina celebración junto a mí, invocad los favores del Espíritu Santo, cuya octava estamos celebrando; imploremos “Ven, Espíritu Santo, calienta lo que está helado, endereza lo que está desviado”. A los fieles que hoy te invocan “concede tus santos dones. Concede virtud y premio, concede una muerte santa, concede gozo eterno”. Amén.

***

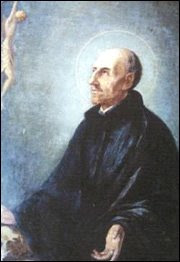

Homilía de San Carlos Borromeo, Obispo de Milán. Sábado después de Pentecostés. 1º de junio de 1577.

***