*

*

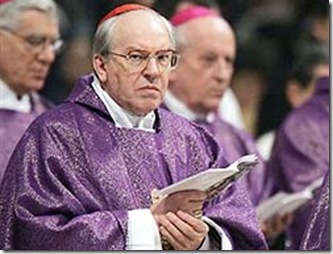

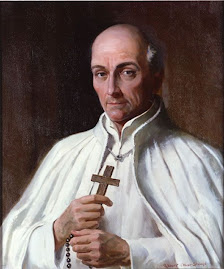

El Cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha concedido una muy interesante entrevista al vaticanista Paolo Rodari. Ofrecemos nuestra traducción de la misma, en la cual trata ampliamente el tema de la Sagrada Liturgia en el pontificado de Benedicto XVI, los actuales trabajos de su Dicasterio, la necesidad de impulsar un nuevo movimiento litúrgico y la situación de la Iglesia en España frente a la ofensiva laicista.

***

El ex arzobispo de Toledo y primado de España, cardenal Antonio Cañizares Llovera, dirige el “ministerio” vaticano que se ocupa de liturgia desde hace poco más de un año. Una tarea delicada en un pontificado, como el de Benedicto XVI, en el que la liturgia y su “reestructuración” después de las derivas post-conciliares tienen un rol central. Como central, por otro lado, es la liturgia en la vida de los fieles. Lo ha dicho el Papa en la noche de Navidad: al igual que para los monjes, también para cada hombre “la liturgia es la primera prioridad. Todo lo demás viene después”. Es necesario “poner en segundo plano otras ocupaciones, por más importantes que sean, para encaminarnos hacia Dios, para dejar que entre en nuestra vida y en nuestro tiempo”.Lo que dice Cañizares a Il Foglio es más que un balance después de un año transcurrido en la Curia romana:

“He recibido la misión de llevar a término, con la indispensable y valiosa ayuda de mis colaboradores, aquellos deberes que están asignados a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en la constitución apostólica Pastor Bonus de Juan Pablo II , respecto a la ordenación y a la promoción de la sagrada liturgia, en primer lugar de los sacramentos.Por la situación religiosa y cultura en que vivimos, y por la misma prioridad que corresponde a la liturgia en la vida de la Iglesia, creo que la misión principal que he recibido es promover con total dedicación y compromiso, reavivar y desarrollar el espíritu y el verdadero sentido de la liturgia en la conciencia y en la vida de los fieles. Que la liturgia sea el centro y el corazón de la vida de las comunidades; que todos, sacerdotes y fieles, la consideremos como sustancial e imprescindible en nuestra vida; que vivamos la liturgia en plena verdad y que vivamos de ella; que sea en toda su amplitud, como dice el Concilio Vaticano II, «fuente y culmen» de la vida cristiana.

Después de un año al frente de esta Congregación, cada día experimento y siento con mayor fuerza la necesidad de promover en la Iglesia, en todos los continentes, un impulso litúrgico fuerte y riguroso que haga revivir la riquísima herencia del Concilio y de aquel gran movimiento litúrgico del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX – con hombres como Guardini, Jungmann y muchos otros – que hizo fecunda la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Allí, sin ninguna duda, está nuestro futuro y el futuro mismo del mundo. Digo esto porque el futuro de la Iglesia y de toda la humanidad está en Dios, en el vivir de Dios y de lo que viene de Él: y esto ocurre en la liturgia y a través de ella. Sólo una iglesia que viva de la verdad de la liturgia será capaz de dar lo único que puede renovar, transformar y recrear el mundo: Dios; sólo Dios y Su gracia. La liturgia, su característica más propia, es presencia de Dios, obra salvífica y regeneradora de Dios, comunicación y participación de Su amor misericordioso, adoración, reconocimiento de Dios. Es lo único que puede salvarnos.

*

Guardini, Jungmann, dos pilares de la renovación litúrgica de las pasadas décadas. Figuras en las cuales se ha inspirado también Joseph Ratzinger en su “Introducción al espíritu de la liturgia”. Figuras que, probablemente, lo han inspirado también en la promulgación del Motu Proprio “Summorum Pontificum”. Se ha dicho que el Motu Proprio ha representando también (aunque algunos dicen que principalmente) una mano tendida del Papa a los lefebvristas. ¿Es así?

De hecho, lo es. Sin embargo, creo que el Motu Proprio tiene un valor muy grande en sí mismo, y para la Iglesia y la liturgia. Si bien a algunos esto les disgusta, a juzgar por las reacciones que llegaron y que continúan llegando, es justo y necesario decir que el Motu Proprio no es un paso atrás ni un retorno al pasado. Es reconocer y acoger, con sencillez y en toda su amplitud, los tesoros y la herencia de la gran Tradición que tiene en la liturgia su expresión más auténtica y profunda. La Iglesia no puede permitirse prescindir, olvidar o renunciar a los tesoros y a la rica herencia de esta tradición, contenida en el Rito romano. Sería una traición y una negación de sí misma. No se puede abandonar la herencia histórica de la liturgia eclesiástica, ni querer establecer todo ex novo, como algunos pretenderían, sin amputar partes fundamentales de la misma Iglesia.

Algunos entendieron la reforma litúrgica conciliar como una ruptura y no como un desarrollo orgánico de la Tradición. En aquellos años del post-Concilio, el «cambio» era una palabra casi mágica; había que modificar todo lo que había estado antes hasta el punto de olvidarlo; todo nuevo; era necesario introducir novedades, en el fondo, obra y creación humana. No podemos olvidar que la reforma litúrgica y el post-Concilio coincidieron con un clima cultural marcado o dominado intensamente por una concepción del hombre como «creador» que difícilmente estaba en sintonía con una liturgia que es, sobre todo, acción de Dios y prioridad suya, derecho de Dios, adoración de Dios y también tradición lo que hemos recibido, de lo que se nos ha dado de una vez para siempre.

La liturgia no la hacemos nosotros, no es nuestra obra, sino de Dios. Esta concepción del hombre «creador» que conduce a una visión secularizada de todo donde Dios, con frecuencia, no tiene un lugar, esta pasión por el cambio y la pérdida de la tradición, todavía no ha sido superada. Y esto, en mi opinión, entre otras cosas, ha hecho que algunos vieran con tanto recelo el Motu Proprio, o que a algunos les desagrade recibirlo y acogerlo, reencontrar las grandes riquezas de la tradición litúrgica romana que no podemos dilapidar, o buscar y aceptar el enriquecimiento recíproco entre la forma «ordinaria» y la «extraordinaria» en el único Rito romano.

El Motu Proprio Summorum Pontificum es un valor grandísimo, que todos deberíamos apreciar. No sólo tiene que ver con la liturgia sino con el conjunto de la Iglesia, con lo que es y significa la tradición, sin la cual la Iglesia se convierte en una institución humana que cambia y, por supuesto, también se relaciona con la lectura y la interpretación que se hace o se hizo del Concilio Vaticano II. Cuando se lee y se interpreta en clave de ruptura o de discontinuidad, no se entiende nada del Concilio y se lo tergiversa totalmente. Por eso, como indica el Papa, sólo una «hermenéutica de la continuidad» nos lleva a una lectura justa y correcta del Concilio, y a conocer la verdad de lo que dice y enseña en su totalidad y, particularmente, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la divina liturgia, la cual es inseparable, por lo tanto, de este mismo conjunto. El Motu Proprio, en consecuencia, tiene también un valor altísimo para la comunión de la Iglesia.

*

El Papa está detrás del lento pero necesario proceso de reacercamiento de la iglesia a un auténtico espíritu litúrgico. Sin embargo, no faltan divisiones y contraposiciones. Sobre esto habla el cardenal Cañizares:

El gran aporte del Papa, en mi opinión, es que nos está llevando hasta la verdad de la liturgia. Con una sabia pedagogía, nos está introduciendo en el auténtico espíritu de la liturgia (como dice el título de unas de su obras principales antes de convertirse en Papa).

Él, ante todo, está siguiendo un sencillo proceso educativo que pretende ir hacia este espíritu o sentido auténtico de la liturgia para superar una visión estrecha de la liturgia que está muy arraigada. Sus enseñanzas tan ricas y abundantes en este campo, como Papa y también antes de serlo, así como los sugestivos gesto que están acompañando las celebraciones que preside, van en esta misma dirección. Acoger estos gestos y estas enseñanzas es un deber que tenemos si estamos dispuestos a vivir la liturgia de un modo conforme a su misma naturaleza y si no queremos perder los tesoros y las herencias litúrgicas de la tradición. Además, constituyen un verdadero don para la formación, tan urgente y necesaria, del pueblo cristiano.

En esta perspectiva, hay que ver el mismo Motu Proprio que ha confirmado la posibilidad de celebrar con el rito del Misal romano aprobado por Juan XXIII y que se remonta, con las sucesivas modificaciones, al tiempo de san Gregorio Magno y aún antes. Es cierto que hay muchas dificultades que están teniendo quienes, en el uso de lo que es un derecho, celebran o participan en la Santa Misa conforme al «rito antiguo» o «extraordinario». En realidad, no habría necesidad de esta oposición, ni mucho menos de ser vistos con sospecha, o de ser etiquetados como «preconciliares» o, peor aún, «anticonciliares». Las razones de esto son múltiples y diversas; sin embargo, son las mismas que llevaron a una reforma litúrgica entendida como ruptura y no en el horizonte de la tradición y de la hermenéutica de la continuidad que reclama la renovación y la verdadera reforma litúrgica en la clave del Vaticano II. No podemos olvidar, además, que en la liturgia se toca lo más importante de la fe y de la Iglesia y, por eso, cada que vez que en la historia se ha tocado algo de la liturgia, no ha sido raro que hubiera tensiones e incluso divisiones.

*

Desde el discurso de Benedicto XVI a la Curia romana del 22 de diciembre de 2005, la necesidad de leer el Vaticano II no en una óptica de discontinuidad con el pasado sino de continuidad se ha hecho central en el actual pontificado. ¿Qué significa esto desde el punto de vista litúrgico?

Significa, entre otras cosas, que no podemos llevar a cabo la renovación de la liturgia y ponerla en el centro y en la fuente de la vida cristiana si nos ponemos frente a ella en clave de ruptura con la tradición que nos precede y que lleva esta rica corriente de vida y de don de Dios que ha alimentado y dado vida al pueblo cristiano. Las enseñanzas, las indicaciones, los gestos de Benedicto XVI son fundamentales en este sentido. Para esto, es necesario favorecer el conocimiento sereno y profundo de todo lo que nos está diciendo, incluyendo aquello que ha dicho antes de ser Papa, y que tan claramente se refleja, por ejemplo, en su Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis.

*

La Congregación que Cañizares preside se ha reunido en el pasado mes de marzo en asamblea plenaria y ha presentado unas proposiciones al Papa.

La asamblea plenaria de la Congregación se ha ocupado, sobre todo, de la adoración eucarística, de la Eucaristía como adoración, y de la adoración fuera de la Santa Misa. Han sido aprobadas algunas conclusiones que luego fueron presentadas al Santo Padre. Estas conclusiones prevén un plan de trabajo de la Congregación para los próximos años, que el Papa ha ratificado y animado.

Todas se mueven en la línea de reavivar y promover un nuevo movimiento litúrgico que, fiel en todo a las enseñanzas del Concilio y siguiendo las enseñanzas de Benedicto XVI, ponga la liturgia en el puesto central que le corresponde en la vida de la Iglesia. Las conclusiones de las proposiciones conciernen al impulso y la promoción de la adoración al Señor, base del culto que se debe dar a Dios, de la liturgia cristiana; inseparable de la fe en la presencia real y sustancial de Cristo en el Sacramento eucarístico; absolutamente necesaria para una Iglesia viva. Poner un freno y corregir los abusos, que desgraciadamente son muchos, no es algo que se derive de la plenaria de la Congregación sino que es algo que reclama la misma liturgia, y la vida y el futuro de la Iglesia, y la comunión con ella. Sobre esto, sobre tantos abusos litúrgicos y su corrección, algunos años atrás la Congregación publicó una instrucción importantísima, la Redemptionis Sacramentum, y a ella debemos remitirnos todos. Es un deber urgentísimo corregir los abusos existentes si queremos, como católicos, llevar algo al mundo para renovarlo. Las proposiciones no se ocupan de poner freno a la creatividad sino, más bien, de animar, favorecer y reavivar la verdad de la liturgia, su sentido más auténtico y su espíritu más genuino. No podemos tampoco olvidar o ignorar que la creatividad litúrgica, como con frecuencia se la ha entendido y se la entiende, es un freno a la liturgia y la causa de su secularización, porque está en contradicción con la naturaleza misma de la liturgia.

*

¿Se habla, en las proposiciones, del uso de la lengua latina?

No se dice nada a propósito de dar más espacio a la lengua latina, incluso en el rito ordinario, ni de publicar misales bilingües, como en realidad ya se ha hecho en algunas lugares después de la conclusión del Concilio; no hay que olvidar, de todos modos, que el Concilio en la constitución Sacrosanctum Concilium no deroga el latín, lengua venerable a la que se encuentra vinculado el rito romano.

*

Hay, luego, otras cuestiones importantes: la orientación...

No hemos planteado la cuestión de la orientación «versus Orientem», ni de la Comunión en la boca, ni de otros aspectos que a veces son usados como acusaciones de «pasos atrás», de conservadurismo, o de involución. Creo, además, que las cuestiones como éstas, el crucifijo visible al centro del altar, la Comunión de rodillas y en la boca, el uso del canto gregoriano, son cuestiones importantes que no se pueden reducir de manera frívola o superficial y de las que, en todo caso, se debe hablar con conocimiento de causa y con fundamento, como por ejemplo hace el Santo Padre, y viendo también como éstas cosas corresponden (y también favorecen) a la verdad de la celebración así como a la participación activa, en el sentido del que habla el Concilio y no en otros sentidos. Lo importante es que la liturgia sea celebrada en su verdad, con verdad, y que se favorezca y promueva intensamente el sentido y el espíritu de la liturgia en todo el pueblo de Dios de tal modo que viva de ella. Realmente es muy importante que las celebraciones tengan y fomenten el sentido de lo sagrado, del Misterio, que reaviven la fe en la presencia real del Señor y en el don de Dios que actúa en ella, así como la adoración, el respeto, la veneración, la contemplación, la oración, la alabanza, la acción de gracias, y muchas otras cosas que corren el riesgo de diluirse.

Cuando participo o veo la liturgia del Papa, que ya ha incorporado algunos de estos elementos, me convenzo cada vez más de que no son aspectos casuales sino que, en cambio, tienen una fuerza expresiva y educativa en sí mismos y en la verdad de la celebración, cuya ausencia se nota.

*

Cañizares ha sido, por años, una figura de relieve de la Iglesia española. Lo es todavía, aún residiendo en Roma. En España hubo recientemente una declaración del secretario de la Conferencia episcopal del país, mons. Juan Antonio Martínez Camino, que decía que los políticos que se expresaran públicamente a favor del aborto no podrán recibir la Comunión. ¿Comparte esta posición de Camino? ¿Por qué España se ha convertido en el fortín de políticas laicistas? ¿Cómo deben comportarse los obispos y las conferencias episcopales frente a posiciones que niegan la vida?

Los obispos, como pastores que guían y defienden al pueblo que se les ha confiado, tienen el deber de caridad ineludible de enseñar y transmitir a los fieles, fielmente y con sabiduría, doctrina y prudencia, lo que cree y enseña la fe de la Iglesia, aunque esto cueste, aunque vaya contracorriente o lo condene la opinión pública. Lo que está en juego en la cuestión del aborto y de lo que se legislará en España en esta materia, cuando sean aprobados todos los pasos reglamentarios, es algo muy grave y decisivo, y no podemos callar ni ocultar la verdad. Esto es lo que, realizando la orden de su Señor, la Iglesia dice y manda a su fieles, lo que exige y espera de ellos. Debemos servir y guiar a los fieles con la luz de la verdad recibida, de la cual no podemos disponer en cuestiones morales y, a veces, delicadas. Y debemos ayudar a los católicos en la vida pública a tomar sus decisiones con responsabilidad frente a Dios y frente a los hombres, y conforme a la razón, como corresponde a su condición de hijos de la Iglesia y creyentes en Jesucristo.

No podemos ni debemos, so pena ser malos pastores, movernos en estas cuestiones con relativismos, con cálculos «políticos», o con hábiles o sutiles «diplomacias». El buen ejercicio de nuestro ministerio episcopal, por otra parte, no está en absoluto en contraste, de hecho, con la prudencia, el tacto, la misericordia, la gentileza y la mano tendida que ciertamente deben acompañarnos en todo. Es un momento difícil el que estamos atravesando ahora en España. No es fácil tampoco para los obispos.

No creo, por otra parte, que España sea la abanderada o la vanguardia de políticas laicistas. El laicismo, evidente o escondido, y las políticas laicistas, están difundidos en casi todas partes; en algunos países más que en otros, y en algunos con muchísimo poder y fuerza. Hay una fuerza, aparentemente imparable, comprometida en introducir el laicismo en todo el mundo o, lo que es lo mismo, a borrar de la conciencia de los hombres al Dios revelado en el rostro humano de Jesucristo, su Unigénito. Es cierto que en España este laicismo tiene connotaciones especiales, tal vez por toda su historia y su misma identidad. España está sufriendo una transformación muy radical en su mentalidad, en su pensamiento y en los criterios de juicio, en sus costumbres y en los modos de actuar, en su cultura, en resumen, en su naturaleza o identidad. Esto, además, se manifiesta en una gran y profunda crisis o ruptura moral y de valores, tras la cual se esconde una crisis religiosa y social y una fragmentación del hombre. Sin embargo, al mismo tiempo, las raíces y los fundamentos que sostienen a España y la parte más genuina de ella derivan de la fe cristiana, encuentran sustento en ella y en lo que ella cree. Y estas raíces no han desaparecido ni desaparecerán. Un conjunto de leyes, como la del aborto que ha sido aprobada en el Parlamento, además de otros factores, es sin duda el signo de la transformación en acto.

Siempre he creído que nosotros, los obispos, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, debemos anunciar siempre el Evangelio y a Jesucristo, no anteponer nada a Él y a su obra, anunciar valientemente y sin pausa al Dios vivo, cuya gloria es que el hombre viva, que constituye el sí más pleno y total que se puede dar al hombre, a su dignidad inviolable, a la vida, a sus derechos fundamentales, a todo aquello que es auténticamente humano. Anunciar y testimoniar a Aquel que es Amor, actuando en todo con caridad, y testimoniando frente a todos la caridad, la pasión de Dios por el hombre, de modo particular por los débiles, los indefensos, aquellos que son tratados injustamente. Todo esto dirigido a la conversión para que surja una nueva humanidad, hecha de hombres nuevos con la novedad del Evangelio de Jesucristo, del modo de ser, de pensar y de actuar que encontramos y tiene origen en Él, verdad de Dios y del hombre.

Sencillamente, se trata de dar impulso y llevar a término una nueva y decidida evangelización. Esta es la condición en la que se encuentran la Iglesia y los obispos en España desde hace mucho tiempo. Es un trabajo lento y arduo pero que está dando sus frutos. Pienso, además, que los obispos en España, precisamente en virtud de la afirmación de Dios y de la fe en Jesucristo, se han embarcado en una gran batalla a favor del hombre, del derecho a la vida, de la libertad, de lo que es esencial para el hombre como la familia, la verdad y belleza de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la vida, en el amor; están a favor de la educación de la persona y de la libertad de enseñanza, de la libertad religiosa. La Iglesia en España, para apuntar cada día y con más fuerza e intensidad en el hombre y sus derechos fundamentales, siente la llamada a reforzar la experiencia de Dios para que su fieles sean «testigos del Dios vivo», como dice uno de su documentos más importantes y emblemáticos de algunos años atrás. Su tarea no es la política ni hacer política sino ser sencillamente Iglesia, presencia de Cristo entre los hombres, aunque esto la perjudique. La situación es dura pero miramos al futuro con una gran esperanza y un gran llamado a dejarnos reforzar por Dios y ponerlo a Él en el centro de todo, y continuamos nuestro camino sin detenernos y sin volvernos atrás, con la mirada fija en Jesucristo.

Tengo la certeza absoluta de que España cambiará y volverá al vigor de una fe viva y de una renovación de la sociedad. No podemos bajar la guardia, ni bajar los brazos que deben estar tendidos hacia Dios en una súplica confiada y permanente. Es esencial que, en primer lugar, recupere su vitalidad y su vigor teologal y religioso; que Dios, que se nos ha dado en Jesucristo, sea realmente su centro y su más firme fundamento para ser capaces, como en otros momentos, de crear una nueva cultura y hacer surgir una buena sociedad. Esto es posible. Y, además, nada es imposible para Dios.

***

Fuente: Palazzo Apostolico

Traducción: La Buhardilla de Jerónimo

***