*

*

Mons. Guido Marini, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, en el marco de un “Curso para animadores musicales de la liturgia” de la Arquidiócesis de Génova, pronunció una conferencia el día 14 de noviembre de 2009. L´Osservatore Romano publicó sólo algunos extractos de la misma, en lengua italiana. Presentamos aquí nuestra traducción al español de la totalidad de dicha conferencia.

***

Introducción al espíritu de la Liturgia

Es para mí una verdadera alegría estar hoy aquí para inaugurar el “Curso para animadores musicales de la liturgia”. Creo poder decir que el motivo de mi alegría es doble. En primer lugar – éste es el primer motivo –, el estar en Génova. Es cierto que, de tanto en tanto, hago visitas a nuestra estupenda ciudad pero mis visitas son generalmente rápidas y familiares. Hoy, en cambio, me encuentro aquí para un acontecimiento diocesano, junto a vosotros, que en buena parte me sois conocidos y queridos. Además - y este es el segundo motivo de mi alegría –, lo que me trae a Génova en este día es la liturgia, el ámbito de la vida cristiana que en este momento está absorbiendo mi ministerio sacerdotal y que, como todos sabemos, es fundamental para el desarrollo en Cristo de la comunidad eclesial y de nuestra vida personal.

Se me ha pedido hacer una introducción, con esta reflexión, al espíritu de la liturgia. Se me ha pedido mucho, diría más, muchísimo. No sólo porque hablar del espíritu de la liturgia es comprometido y complejo, sino también porque sobre este tema han titulado obras importantísimas autores de indudable y altísimo nivel litúrgico y teológico. Pienso, entre otros, en sólo dos ejemplos: Romano Guardini y Joseph Ratzinger.

Por otra parte, es cierto que hablar hoy del espíritu de la liturgia es más necesario que nunca. También porque es urgente reafirmar el “auténtico” espíritu de la liturgia, tal como está presente en la ininterrumpida tradición de la Iglesia y testimoniado, en continuidad con el pasado, en el más reciente Magisterio: partiendo del Concilio Vaticano II hasta Benedicto XVI. He pronunciado la palabra “continuidad”. Es una palabra apreciada por el actual Pontífice, que ha hecho de ella autorizadamente el criterio para la única interpretación correcta de la vida de la Iglesia y, en particular, de los documentos conciliares, como también de los propósitos de reforma a todo nivel en ellos contenidos. ¿Y cómo podría ser de otro modo? ¿Se puede imaginar una Iglesia de antes y una Iglesia de después, casi como si se hubiese producido una ruptura en la historia del cuerpo eclesial? ¿O se puede afirmar que la Esposa de Cristo haya entrado, en el pasado, en un momento histórico en el cual el Espíritu no la haya asistido de modo que ese momento deba ser casi olvidado y cancelado?

Sin embargo, a veces, algunos dan la impresión de adherir a lo que es correcto definir como una verdadera y propia ideología, es decir, una idea preconcebida aplicada a la historia de la Iglesia y que nada tiene que ver con la fe auténtica.

Fruto de esa engañosa ideología es, por ejemplo, la recurrente distinción entre Iglesia preconciliar e Iglesia postconciliar. Un lenguaje así puede ser legítimo pero con la condición de que no se entiendan, de este modo, dos Iglesias: una – la preconciliar – que no tendría más nada que decir o que dar porque está irremediablemente superada; y la otra – la postconciliar – que sería una realidad nueva surgida del Concilio y de su presunto espíritu, en ruptura con su pasado. Este modo de hablar, y aún más, de sentir, no debe ser el nuestro. Además de ser erróneo, está superado y caduco, tal vez sea históricamente comprensible, pero está ligado a una etapa eclesial ya concluida.

Lo que he afirmado hasta aquí a propósito de la “continuidad”, ¿tiene que ver con el tema que estamos llamados a afrontar? Absolutamente sí. Porque no puede existir el auténtico espíritu de la liturgia si el acercamiento a ella no se da con ánimo sereno, no polémico sobre el pasado, sea remoto o próximo. La liturgia no puede y no debe ser terreno de desencuentro entre quien encuentra el bien sólo en lo que está antes de nosotros y quien, por el contrario, en lo que está antes encuentra casi siempre el mal. Sólo la disposición a mirar el presente y el pasado de la liturgia de la Iglesia como un patrimonio único y en desarrollo homogéneo, puede conducirnos a alcanzar con alegría y con gusto espiritual el auténtico espíritu de la liturgia. Un espíritu, por lo tanto, que debemos recibir de la Iglesia y que no es fruto de nuestras invenciones. Un espíritu, agrego, que nos lleva a lo esencial de la liturgia, es decir, a la plegaria inspirada y guiada por el Espíritu Santo, en quien Cristo sigue haciéndose nuestro contemporáneo, irrumpiendo en nuestra vida. Realmente el espíritu de la liturgia es la liturgia del Espíritu.

En la medida en que asimilamos el auténtico espíritu de la liturgia, nos hacemos capaces de entender cuándo una música o un canto pueden pertenecer al patrimonio de la música litúrgica y sagrada, y cuándo no. Capaces, en otras palabras, de reconocer aquella música que tiene derecho de ciudadanía dentro del rito litúrgico porque es coherente con su autentico espíritu. Si hablamos, entonces, al inicio de este curso, de espíritu de la liturgia, lo hacemos porque sólo a partir de él es posible identificar cómo deben ser la música y el canto litúrgicos.

Respecto al tema propuesto, no pretendo ser exhaustivo. No pretendo, ni siquiera, tratar todos los temas que sería útil afrontar para un panorama amplio de la cuestión. Me limito a considerar algunos aspectos de la esencia de la liturgia, con referencia específica a la Celebración Eucarística, así como la Iglesia la presenta y tal como he aprendido a profundizar en estos dos años de servicio junto a Benedicto XVI: un verdadero maestro de espíritu litúrgico, tanto por medio de su enseñanza como a través del ejemplo de su modo de celebrar.

Y si, al considerar algunos aspectos de la liturgia, me encuentro señalando algún comportamiento que considero no del todo en sintonía con el auténtico espíritu litúrgico, lo haré sólo para ofrecer una pequeña contribución para que tal espíritu puede sobresalir aún más en toda su belleza y verdad.

1. La sagrada liturgia, un gran don de Dios a la Iglesia

Como bien sabemos, el Concilio Vaticano II ha dedicado un documento entero, el primero en orden de publicación, a la Liturgia. Su nombre es “Sacrosanctum Concilium” y es definido como Constitución sobre la Sagrada Liturgia.

Intento hacer hincapié en el término “sagrado”, que va junto a “liturgia”. Al respecto, no se trata de algo casual ni de un dato de poca importancia. De este modo, de hecho, los Padres conciliares han querido dar fuerza al carácter sagrado de la liturgia. ¿Pero qué se entiende por carácter sagrado? Los orientales hablarían de dimensión divina de la liturgia. O sea, de aquella dimensión que no se deja al arbitrio del hombre porque es don que viene de lo alto. Se trata, en otras palabras, del misterio de la salvación en Cristo, entregado a la Iglesia, para que lo haga disponible en todo tiempo y en todo lugar a través de la objetividad del rito litúrgico-sacramental. Una realidad, por tanto, que nos supera, y que debe ser acogida como don y por la cual debemos dejarnos transformar. De hecho, afirma el Concilio Vaticano II: “… toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia…” (Sacrosanctum Concilium, n. 7)

Poniéndose en esta perspectiva, no es difícil darse cuenta de que algunos modos de actuar están muy lejos del auténtico espíritu de la liturgia. A veces, en efecto, con la excusa de una mal entendida creatividad se ha llegado y se llega a trastornar de diversos modos la liturgia de la Iglesia. En nombre del principio de adaptación a las situaciones locales y a las necesidades de la comunidad, algunos se apropian del derecho de quitar, agregar y modificar el rito litúrgico con la bandera de la subjetividad y de la emotividad. Al respecto, el Card. Ratzinger, ya en el 2001 afirmaba: “Necesitamos, al menos, una nueva conciencia litúrgica para que desaparezca ese espíritu hacedor. Porque se ha llegado al extremo de que grupos litúrgicos se autofabriquen la liturgia dominical. Lo que se ofrece aquí es, sin duda, el producto de unas personas listas y trabajadoras que se han inventado algo. Pero eso no significa encontrarse con la Alteridad Absoluta, con lo sagrado, que se me regala, sino con la habilidad de unas cuantas personas. Y me doy cuenta de que no es lo que busco. Que es demasiado poco y un tanto diferente. Hoy lo más importante es volver a respetar la liturgia y su inmanipulabilidad. Que aprendamos de nuevo a reconocerla como algo que crece, algo vivo y regalado, con lo que participamos en la liturgia celestial. Que no busquemos en ella la autorrealización, sino el don que nos corresponde. Esto es, en mi opinión, lo primero; tiene que desaparecer ese obrar individualista o desconsiderado y despertar la comprensión íntima hacia lo sagrado.” (Joseph Ratzinger; “Dios y el mundo”).

Por lo tanto, afirmar que la liturgia es sagrada significa subrayar el hecho de que no vive de las invenciones esporádicas o de las “ocurrencias” siempre nuevas de alguna persona o de algún grupo. La liturgia no es un círculo cerrado en el que decidimos encontrarnos, tal vez para animarnos mutuamente y sentirnos protagonistas de una fiesta. La liturgia es convocación por parte de Dios para estar en su presencia; es Dios que viene a nosotros, es Dios que se deja encontrar en nuestro mundo.

Una forma de adaptación a las situaciones particulares está prevista, y está bien que sea así. Es el misal mismo el que lo indica en algunas de sus partes. Pero en estas partes y sólo en éstas, no arbitrariamente en otras. El motivo es importante y está bien reafirmarlo: la liturgia es un don que nos precede, un tesoro precioso que nos ha sido entregado por la oración secular de la Iglesia, lugar en el que la fe de la Iglesia ha encontrado, en el tiempo, forma y expresión orante. Todo esto no está sujeto a nuestra disponibilidad subjetiva. No está sujeto a nuestra disposición, para poder estar plenamente a disposición de todos, ayer como hoy y también mañana. “También en nuestros tiempos, - ha escrito Juan Pablo II en la Encíclica Ecclesia de Eucharistia - la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía” (n. 52).

En la estupenda Encíclica Mediator Dei, que es frecuentemente citada en la Sacrosanctum Concilium, Pío XII definía la liturgia como “… el culto público… el culto integral del Cuerpo místico de Jesucristo; esto es, de la Cabeza y de sus miembros”. Como diciendo, entre otras cosas, que en la liturgia la Iglesia se reconoce “oficialmente” ella misma, su misterio de unión esponsal con Cristo, y allí “oficialmente” se manifiesta. ¿Con qué insensata despreocupación podríamos nosotros, por lo tanto, arrogarnos el derecho de alterar de modo subjetivo aquellos santos signos que el tiempo ha seleccionado y a través de los cuales la Iglesia habla de sí misma, de la propia identidad, de la propia fe?

Hay un derecho del pueblo de Dios que no puede ser nunca desatendido. En virtud de tal derecho, todos deben poder acceder a esto que no es sencilla y pobremente fruto de la obra humana, sino que es obra de Dios y, precisamente por eso, fuente de salvación y de vida nueva.

Me detengo un momento más sobre este tema que, puedo dar testimonio, es muy importante para el Papa, escuchando nuevamente con vosotros un pasaje de Sacramentum caritatis, la Exhortación apostólica de Benedicto XVI, sucesiva al Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía: “Al subrayar la importancia del ars celebrandi –afirma el Papa- , se pone de relieve el valor de las normas litúrgicas… Favorece la celebración eucarística que los sacerdotes y los responsables de la pastoral litúrgica se esfuercen en dar a conocer los libros litúrgicos vigentes y las respectivas normas… En las comunidades eclesiales se da quizás por descontado que se conocen y aprecian, pero a menudo no es así. En realidad, son textos que contienen riquezas que custodian y expresan la fe, así como el camino del Pueblo de Dios a lo largo de dos milenios de historia” (n. 40).

2. La orientación de la plegaria litúrgica

Más allá de los cambios que históricamente han caracterizado la disposición arquitectónica de las iglesias y de los espacios litúrgicos, una convicción ha quedado siempre clara en la comunidad cristiana, casi hasta nuestros días. Me refiero a la plegaria dirigida a Oriente, tradición que se remonta a los orígenes del cristianismo.

¿Qué se entiende con “plegaria dirigida a Oriente”? Se entiende la orientación del corazón orante hacia Cristo, Aquel de quien proviene la salvación y al cual se tiende como al Principio y al Fin de la historia. Al Oriente sale el sol, y el sol es símbolo de Cristo, la Luz que surge del Oriente. Recordemos, al respecto, el pasaje del canto mesiánico del Benedictus: “…nos visitará el Sol que nace de lo alto”.

Estudios muy serios, e incluso recientísimos, ya han demostrado que, en todo tiempo de su historia, la comunidad cristiana ha encontrado el modo de expresar también en el signo litúrgico, externo y visible, esta orientación fundamental para la vida de la fe. De este modo, encontramos las iglesias construidas de tal modo que el ábside estuviese dirigido hacia oriente. Cuando ya no fue posible tal orientación en la edificación del lugar sagrado, se recurrió al gran crucifijo puesto sobre el altar y al que todos pudiesen dirigir la mirada. Podemos pensar en los ábsides decorados con espléndidas representaciones del Señor, hacia las cuales todos eran invitados a levantar los ojos en el momento de la Liturgia Eucarística.

Sin entrar en el detalle de un recorrido histórico que nos llevaría a una reflexión sobre el desarrollo del arte cristiano, en este contexto nos interesa afirmar que la oración “orientada”, o sea, dirigida al Señor, es expresión típica del auténtico espíritu litúrgico. En este sentido, como bien nos recuerda el diálogo introductorio del Prefacio, en el momento de la Liturgia Eucarística somos invitados a dirigir el corazón al Señor: “Levantemos el corazón”, exhorta el sacerdote, y todos responden: “Lo tenemos levantado hacia el Señor”. Ahora, si esta orientación debe ser siempre interiormente adoptada por toda la comunidad cristiana recogida en oración, debe encontrar expresión también en el signo exterior. El signo exterior, de hecho, no puede ser más que verdadero para que en él se ponga de manifiesto la correcta actitud espiritual.

He aquí, entonces, el motivo de la propuesta hecha en su momento por el Card. Ratzinger, y ahora reafirmada en el curso de su pontificado, de colocar el crucifijo en el centro del altar de modo que todos, en el momento de la Liturgia Eucarística, puedan efectivamente mirar al Señor, orientando así su plegaria y su corazón. Escuchemos directamente a Benedicto XVI que escribe en el prefacio al primer volumen de su Opera Omnia, dedicado a la liturgia: “La idea de que sacerdote y pueblo en la oración deberían mirarse recíprocamente nació sólo en la cristiandad moderna y es completamente extraña en la antigua. Sacerdote y pueblo ciertamente no rezan el uno hacia el otro, sino hacia el único Señor. Por tanto, durante la oración miran en la misma dirección: o hacia Oriente como símbolo cósmico del Señor que viene, o, donde esto no fuese posible, hacia una imagen de Cristo en el ábside, hacia una cruz o simplemente hacia el cielo, como hizo el Señor en la oración sacerdotal la noche antes de su Pasión (Jn. 17, 1). Mientras tanto se está abriendo paso cada vez más, afortunadamente, la propuesta hecha por mí al final del capítulo en cuestión en mi obra: no proceder a nuevas transformaciones, sino proponer simplemente la cruz al centro del altar, hacia la cual puedan mirar juntos el sacerdote y los fieles, para dejarse guiar en tal modo hacia el Señor, al que todos juntos rezamos”.

Y no se diga que la imagen del crucifijo oculta al celebrante de la vista de los fieles. ¡Los fieles no deben mirar al celebrante en aquel momento litúrgico! ¡Deben mirar al Señor! Como al Señor debe poder mirar también aquel que preside la celebración. La cruz no impide la vista; más bien, la abre al horizonte del mundo de Dios, la lleva a contemplar el misterio, la introduce en aquel Cielo del que proviene la única luz capaz de dar sentido a la vida de esta tierra. La vista, en realidad, quedaría oscurecida, impedida, si los ojos permanecieran fijos sobre aquello que es solamente presencia del hombre y obra suya.

De este modo, se comprende porque aún hoy es posible celebrar la Misa en los altares antiguos, cuando las particulares características arquitectónicas y artísticas de nuestras iglesias lo aconsejan. El Santo Padre nos da ejemplo también en esto al celebrar la Eucaristía en el altar antiguo de la Capilla Sixtina, en la fiesta del Bautismo del Señor.

En nuestro tiempo, ha entrado en el lenguaje habitual la expresión “celebración hacia el pueblo”. Se la puede aceptar si con esta expresión se quiere describir el aspecto topográfico, debido al hecho de que hoy el sacerdote, por la colocación del altar, se encuentra con frecuencia en posición frontal respecto a la asamblea. Pero no se la podría aceptar absolutamente si se le diera un contenido teológico. De hecho, la Misa, teológicamente hablando, está siempre dirigida a Dios por medio de Cristo Señor, y sería un grave error imaginar que la orientación principal de la acción sacrificial fuese la comunidad. Por lo tanto, esta orientación – al Señor – debe animar la participación litúrgica interior de cada uno. Y es igualmente importante que pueda ser bien visible también en el signo litúrgico.

3. La adoración y la unión con Dios

La adoración es el reconocimiento lleno de asombro, también podríamos decir extático – porque nos hace salir de nosotros mismos y de nuestro pequeño mundo -, de la grandeza infinita de Dios, de su majestad inalcanzable, de su amor sin fin que se dona a nosotros en absoluta gratuidad, de su señorío omnipotente y providente. La adoración conduce, en consecuencia, a la reunificación del hombre y de la creación con Dios, a salir del estado de separación, de aparente autonomía, a la pérdida de uno mismo que es la única manera de encontrarse.

Frente a la belleza indecible de la caridad de Dios, que toma forma en el misterio del Verbo Encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y que encuentra en la liturgia su manifestación sacramental, no nos queda más que permanecer en adoración. “El acontecimiento pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos – afirma Juan Pablo II en la Ecclesia de Eucharistia - tienen una capacidad verdaderamente enorme, en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la redención. Este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, reunida en la celebración eucarística” (n.5).

“Señor mío y Dios mío”, nos han enseñado a decir, desde niños, en el momento de la consagración. De este modo, tomando prestada la exclamación del apóstol Tomás, somos llevados a adorar al Señor presente y vivo en las especies eucarísticas, uniéndonos a Él y reconociéndolo como nuestro Todo. Y desde allí se puede retomar el camino cotidiano, habiendo reencontrado el orden exacto de la existencia, el criterio fundamental a la luz del cual vivir y morir.

Es por eso que todo, en la acción litúrgica, en el signo de la nobleza, de la belleza, de la armonía, debe conducir a la adoración, a la unión con Dios: la música, el canto, el silencio, el modo de proclamar la Palabra del Señor y el modo de rezar, la gestualidad, las vestiduras litúrgicas y los objetos sagrados, así como también el edificio sagrado en su conjunto. Precisamente en esta perspectiva, ha de considerarse la decisión de Benedicto XVI que, a partir del Corpus Domini del año pasado, ha empezado a distribuir la Sagrada Comunión a los fieles, directamente en la lengua y de rodillas. Con el ejemplo de este gesto, el Papa nos invita a manifestar la actitud de la adoración frente a la grandeza del misterio de la presencia eucarística del Señor. Actitud de adoración que deberá ser todavía más observada al acercarse a la Santísima Eucaristía en las otras formas actualmente concedidas.

Al respecto, quisiera citar otro pasaje de la Exhortación Apostólica Post-sinodal Sacramentum Caritatis: “Mientras la reforma daba sus primeros pasos, a veces no se percibió de manera suficientemente clara la relación intrínseca entre la santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramento. Una objeción difundida entonces se basaba, por ejemplo, en la observación de que el Pan eucarístico no habría sido dado para ser contemplado, sino para ser comido. En realidad, a la luz de la experiencia de oración de la Iglesia, dicha contraposición se mostró carente de todo fundamento. Ya decía san Agustín: «Nadie come de esta carne sin antes adorarla, pecaríamos si no la adoráramos». En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros; la adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial” (n. 66).

Pienso que, entre otras cosas, no ha pasado desapercibido el siguiente pasaje del texto recién leído: “(La Celebración eucarística) es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia”. Gracias a la Eucaristía, afirma Benedicto XVI, “lo que antes era estar frente a Dios, se transforma ahora en unión por la participación en la entrega de Jesús, en su Cuerpo y su Sangre” (Deus caritas est, n. 13). Por eso, todo en la liturgia, y especialmente en la Liturgia Eucarística, debe tender a la adoración, todo en el desarrollo del rito debe ayudar a entrar en la adoración que la Iglesia hace de su Señor.

Considerar la liturgia como lugar de la adoración, de la unión con Dios, no significa perder de vista la dimensión comunitaria de la celebración litúrgica, ni mucho menos olvidar el horizonte de la caridad. Al contrario, sólo desde una renovada adoración del misterio de Dios en Cristo, que toma forma en el acto litúrgico, podrá surgir una auténtica comunión fraterna y una nueva historia de caridad, según aquella imaginación y aquella heroicidad que sólo la gracia de Dios puede donar a nuestros pobres corazones. La vida de los santos lo recuerda y lo enseña. “La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos” (Deus caritas est, n. 14).

4. La participación activa

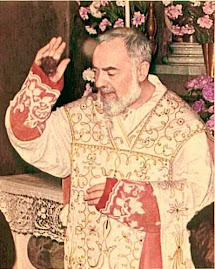

Precisamente ellos, los santos, han celebrado y vivido el acto litúrgico participando activamente. La santidad, como resultado de sus vidas, es el testimonio más bello de una participación realmente viva en la liturgia de la Iglesia.

Así pues, justamente y también providencialmente, el Concilio Vaticano II ha insistido mucho en la necesidad de favorecer una auténtica participación de los fieles en la celebración de los santos misterios, en el momento en que ha recordado la llamada universal a la santidad. Y esta autorizada indicación ha sido confirmada y propuesta nuevamente en muchos documentos sucesivos del magisterio hasta nuestros días.

Sin embargo, no siempre ha habido una comprensión correcta de la “participación activa”, tal como la Iglesia enseña y exhorta a vivirla. Es cierto, se participa activamente también cuando se realiza, dentro de la celebración litúrgica, el servicio que es propio de cada uno; se participa activamente también cuando se tiene una mejor comprensión de la Palabra de Dios escuchada y de la oración recitada; se participa activamente también cuando se une la propia voz a la de los otros en el canto coral… Todo eso, sin embargo, no significaría participación realmente activa si no condujera a la adoración del misterio de la salvación en Cristo Jesús, muerto y resucitado por nosotros: porque sólo quien adora el misterio, acogiéndolo en la propia vida, demuestra haber comprendido lo que se está celebrando y, por lo tanto, es realmente partícipe de la gracia del acto litúrgico.

Para confirmar y apoyar lo que venimos afirmando, escuchemos una vez más al Card. Ratzinger en un pasaje de su fundamental volumen “Introducción al espíritu de la liturgia”: “¿En qué consiste esta participación activa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Desgraciadamente, esta expresión se interpretó muy pronto de una forma equivocada, reduciéndola a su sentido exterior: a la necesidad de una actuación general, como si se tratase de poner en acción al mayor número posible de personas, y con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, la palabra «participación» remite a una acción principal, en la que todos tenemos que tener parte. Por tanto, si se quiere descubrir de qué acción se trata, hay que averiguar, antes que nada, cuál es esa verdadera «actio» central, en la que deben participar todos los miembros de la comunidad. Con el término actio, referido a la liturgia, se alude en las fuentes a la plegaria eucarística. La verdadera acción litúrgica, el acto verdaderamente litúrgico, es la oratio. Esta oratio – la solemne plegaria eucarística, el canon – es, en realidad, algo más que una serie de palabras, es actio en el sentido más alto del término. En ella se hace presente Cristo mismo y toda su obra de salvación y, por eso, la actio humana pasa a un segundo plano y deja lugar a la actio divina, al actuar de Dios”.

Así, la verdadera acción que se realiza en la liturgia es la acción de Dios mismo, su obra salvífica en Cristo, participada a nosotros. Ésta es la verdadera novedad de la liturgia cristiana respecto a toda otra acción cultual: Dios mismo actúa y realiza lo que es esencial, mientras que el hombre está llamado a abrirse a la acción de Dios, con el fin de ser transformado. El punto esencial de la participación activa es, en consecuencia, que sea superada la diferencia entre el actuar de Dios y nuestro actuar, que podamos convertirnos en una sola cosa con Cristo. Es por eso que, para reafirmar lo que se ha dicho en precedencia, no es posible participar sin adorar.

Escuchemos todavía un pasaje de la Sacrosanctum Concilium: “Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la Hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos” (n. 48).

Respecto a todo esto, el resto es secundario. Y me refiero, en particular, a las acciones exteriores, aunque importantes y necesarias, previstas sobre todo durante la Liturgia de la Palabra. Me refiero a ellas porque si se convierten en lo esencial de la liturgia y ésta es reducida a un genérico actuar, entonces se ha entendido mal el auténtico espíritu de la liturgia. En consecuencia, la verdadera educación litúrgica no puede consistir sencillamente en el aprendizaje y ejercicio de actividades exteriores sino en la introducción a la acción esencial, a la obra de Dios, al misterio pascual de Cristo por el cual debemos dejarnos alcanzar, implicar y transformar. Y no debe confundirse la realización de gestos externos con la correcta implicación de la corporeidad en el acto litúrgico. Sin quitar nada al significado y a la importancia del gesto externo que acompaña al acto interior, la Liturgia pide mucho más al cuerpo humano. Pide, de hecho, su total y renovado compromiso en la cotidianidad de la vida. Lo que el Santo Padre Benedicto XVI llama “coherencia eucarística”. Precisamente el ejercicio puntual y fiel de esa coherencia es la expresión más auténtica de la participación, incluso corpórea, en el acto litúrgico, en la acción salvífica de Cristo.

Todavía añado algo más. ¿Estamos realmente seguros de que la promoción de la participación activa consiste en hacer todo lo más posible e inmediatamente comprensible? ¿No será que el ingreso en el misterio de Dios puede ser también y, a veces, mejor acompañado por lo que toca las razones del corazón? ¿No sucede, en algunos casos, que se da un espacio desproporcionado a la palabra, chata y banalizada, olvidando que a la liturgia pertenecen palabra y silencio, canto y música, imágenes, símbolos y gestos? ¿Y no pertenecen también a este múltiple lenguaje, que introduce en el centro del misterio y en la verdadera participación, la lengua latina, el canto gregoriano, la polifonía sacra?

5. ¿Qué música para la liturgia?

No me compete a mí entrar directamente en lo que atañe a la música sagrada o litúrgica. Otros, con más competencia, tratarán el asunto en el curso de los próximos encuentros.

Lo que, sin embargo, me parece importante subrayar es que la cuestión de la música litúrgica no puede ser considerada independientemente del auténtico espíritu de la liturgia y, por lo tanto, de la teología litúrgica y de la espiritualidad que de allí surge. Lo que hemos afirmado – que la liturgia es un don de Dios que nos orienta a Él y que, mediante la adoración, nos permite salir de nosotros mismos para unirnos a Él y a los otros – no sólo intenta aportar algunos elementos útiles para la comprensión del espíritu litúrgico sino también elementos necesarios para el reconocimiento de lo que realmente puede decirse música y canto para la liturgia de la Iglesia.

Me permito, al respecto, sólo una breve reflexión a modo de orientación. Uno podría preguntarse cuál es el motivo por el que la Iglesia, en sus documentos más o menos recientes, insista en indicar un cierto tipo de música y de canto como particularmente adecuados para la celebración litúrgica. Ya el Concilio de Trento había intervenido en el conflicto cultural entonces en acto, restableciendo la norma por la que, en la música, la adherencia a la palabra es prioritaria, limitando el uso de los instrumentos e indicando una diferencia clara entre música profana y música sacra. La música sacra, de hecho, no puede ser entendida nunca como expresión de pura subjetividad. Ella está anclada en los textos bíblicos o de la tradición, a celebrar en forma de canto. En épocas más recientes, el Papa San Pío X realizó una intervención similar tratando de alejar la música operística de la liturgia e indicando el canto gregoriano y la polifonía de la época de la renovación católica como criterio de la música litúrgica, que debe ser distinguida de la música religiosa en general. El Concilio Vaticano II no hizo más que reiterar las mismas indicaciones, así como también las más recientes intervenciones magisteriales lo han hecho.

¿Por qué, entonces, la insistencia de la Iglesia en presentar las características típicas de la música y del canto litúrgico de modo tal que permanezcan distinguidas de toda otra forma musical? ¿Y por qué el canto gregoriano y la polifonía sacra clásica resultan ser las formas musicales ejemplares, a la luz de las cuales continuar hoy produciendo música litúrgica, también popular?

La respuesta a esta pregunta está precisamente en todo lo que hemos tratado de afirmar sobre el espíritu de la liturgia. Son estas formas musicales – en su santidad, bondad y universalidad – las que traducen en notas, en melodía y en canto, el auténtico espíritu litúrgico: dirigiéndonos a la adoración del misterio celebrado, favoreciendo una auténtica e integral participación, ayudando a percibir lo sagrado y, por lo tanto, el primado esencial del actuar de Dios en Cristo, permitiendo un desarrollo musical no desanclado de la vida de la Iglesia y de la contemplación de su misterio.

Permitidme una última cita de Joseph Ratzinger: “Gandhi señala tres espacios vitales del cosmos, cada uno de ellos con su propio modo de ser. En el mar viven los peces y callan; los animales de la tierra gritan; pero las aves, cuyo espacio vital es el cielo, cantan. Lo propio del mar es el silencio; lo propio de la tierra, el grito; lo propio del cielo, el canto. Pero el hombre participa en las tres cosas; lleva en sí la profundidad del mar, la carga de la tierra y la altura del cielo, y por eso le pertenecen las tres propiedades: el callar, el gritar y el cantar. Hoy vemos cómo al hombre, después de perder la trascendencia, le resta sólo el grito, porque sólo quiere ser tierra e intenta convertir el cielo y la profundidad del mar en tierra suya. La verdadera liturgia, la liturgia de la comunión de los santos, devuelve la integridad al hombre. Le invita de nuevo a callar y a cantar, abriéndole la profundidad del mar y enseñándole a volar, que es el ser del ángel; elevando su corazón, hace sonar de nuevo en él aquel canto olvidado. Y podemos afirmar incluso que la verdadera liturgia se reconoce por el hecho de que nos libra del actuar común y nos devuelve la profundidad y la altura, el silencio y el canto. La verdadera liturgia se reconoce por el hecho de que es cósmica, no grupal. Canta con los ángeles. Calla con la profundidad expectante del universo. Y redime así la tierra” (Joseph Ratzinger; “Un canto nuevo para el Señor”).

Concluyo. Es ya desde hace algunos años que en la Iglesia, a muchas voces, se habla de la necesidad de una nueva renovación litúrgica. De un movimiento de algún modo similar al que puso las bases para la reforma promovida por el Concilio Vaticano II, que sea capaz de realizar una reforma de la reforma, es decir, un paso adelante en la comprensión del auténtico espíritu litúrgico y de su celebración: llevando así a buen término aquella reforma providencial de la liturgia que los Padres conciliares habían comenzado pero que no siempre, en la aplicación práctica, ha encontrado una puntual y feliz realización.

Nuestra Diócesis, en el movimiento litúrgico del siglo pasado, ha tenido un rol no secundario. El amor por el auténtico espíritu de la liturgia forma parte de su patrimonio de fe, también en virtud de grandes pastores de almas que han dejado su huella en nuestra tierra. Estoy seguro de que un rol similar, si no más significativo, podrá tener también en nuestro tiempo. Que con la ayuda del Señor pueda el ulterior desarrollo de la reforma ser también el fruto de nuestro amor sincero por la liturgia, en fidelidad a la Iglesia y al Papa.

***

Traducción: La Buhardilla de Jerónimo

Descarga: Texto completo

***