"Porque en Él (Cristo) fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él"

(Colosenses 1, 16)

La Iglesia siempre ha profesado la verdad sobre la existencia de esos seres puramente espirituales a los que llamamos “ángeles”. Cuando recitamos el credo decimos que Dios es Creador ‘de todo lo visible y lo invisible’.

No sin cierto asombro o desconcierto nos encontramos a veces con libros o artículos cuyos autores, que presentan credenciales de teólogos o de especialistas en las Sagradas Escrituras, niegan la existencia de los ángeles. Otros, que no niegan su existencia, se alejan de las enseñanzas de la Iglesia provocando confusión y haciendo creer que lo que dicen es parte de nuestra fe, cuando en realidad no lo es.

Es por eso que nos pareció bien exponer aquí la doctrina tradicional de la Iglesia sobre los ángeles. Como no es posible agotar el tema en este espacio, al final ponemos algunos enlaces a textos útiles para quienes deseen profundizar sus conocimientos al respecto.

Catecismo de la Iglesia Católica

El Catecismo (328-336) expresa que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición.

San Agustín dice respecto a ellos: "El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel". Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan "constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos" (Mt 18, 10), son "agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra" (Sal 103, 20).

En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad: son criaturas personales e inmortales que superan en perfección a todas las criaturas visibles.

Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen: "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles..." (Mt 25, 31). Le pertenecen a Cristo porque fueron creados por y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación: son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación.

Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, encontramos a los ángeles anunciando, de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización.

De la Encarnación a la Ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles.

Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo; invoca su asistencia y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles (san Miguel, san Gabriel, san Rafael, y los ángeles custodios).

Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. "Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida" (San Basilio Magno). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.

El Pseudo Dionisio

Este Padre de la Iglesia fue un teólogo del siglo VI, cuyo nombre es desconocido, que escribió bajo el seudónimo de Dionisio Areopagita. Con este seudónimo aludía al pasaje de la Escritura en el que san Lucas, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, narra que Pablo predicó en Atenas, en el Areópago, dirigiéndose a una élite del mundo intelectual griego, pero al final la mayor parte de los que le escuchaban no se mostró interesada, y se alejó ridiculizándole; sin embargo, unos pocos se acercaron a Pablo abriéndose a la fe. El evangelista nos revela dos nombres: Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris.

El Pseudo Dionisio Areopagita es considerado como el padre de la teología mística. Sus escritos han tenido profunda influencia en grandes teólogos y místicos a lo largo de los siglos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, lo cita más de 1700 veces en sus obras, y los escritos de San Juan de la Cruz están repletos de citas implícitas de Dionisio.

En la Iglesia, a partir de Dionisio, se enumeran nueve coros de ángeles divididos en tres jerarquías de tres coros cada una. En los siguientes párrafos, tomados de “La jerarquía celeste”(énfasis y títulos nuestros), veamos cómo Dionisio describe la realidad angélica.

¿Cuántos son y cómo se clasifican los órdenes celestes? ¿Cómo cada una de las jerarquías logra la perfección? Sólo el que es Fuente de toda perfección podría responder con exactitud a estas preguntas. Nosotros podemos tan sólo conocer lo que la Deidad nos ha manifestado misteriosamente por medio de ellos, ya que conocen sus propiedades. Nada, por tanto, tengo que decir por mí mismo de todo esto y me contento meramente con explicar como mejor pueda lo que aprendí de los santos teólogos sobre los ángeles tal como ellos nos lo transmiten.

La Escritura ha cifrado en nueve los nombres de todos los seres celestes, y mi glorioso maestro los ha clasificado en tres jerarquías de tres órdenes cada una. Según él, el primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, antes que todos los otros y sin intermediarios. Comprende los santos Tronos y los órdenes dotados de muchas alas y muchos ojos que en hebreo llaman Querubines y Serafines. Este triple grupo forma una sola jerarquía que es verdaderamente la primera. Son los más divinizados y los que reciben primero y más directamente las iluminaciones de la Deidad.

El segundo grupo lo componen Potestades, Dominaciones y Virtudes. El tercero, al final de las jerarquías celestes, es el orden de los Ángeles, Arcángeles y Principados.

Primera Jerarquía:

Serafines: El santo nombre "Serafín" equivale a decir inflamado o incandescente, es decir, enfervorizantes. El nombre Serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, calor permanente, ardor desbordante, en movimiento continuo, firme y estable, capacidad de grabar su impronta en los subordinados prendiendo y levantando en ellos llama y amor parecidos; poder de purificar por medio de llama y rayo luminoso; aptitud para mantener evidente y sin merma la propia luz y su iluminación, poder de ahuyentar las tinieblas y cualquier sombra oscureciente.

Querubines: El nombre “Querubín “significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. Con razón, pues, los seres más elevados constituyen la primera jerarquía, la de más alto rango, los más eficientes por estar más cerca de Dios. Situados inmediatamente en torno a Él, reciben las más primorosas manifestaciones y perfecciones de Dios. El nombre Querubín es poder para conocer y ver a Dios; recibir los mejores dones de su luz; contemplar la divina Hermosura en su puro hontanar; acoger en sí la plenitud de dones portadores de sabiduría y compartirlos generosamente con los inferiores, conforme al plan bienhechor de la sabiduría desbordante.

Tronos: El nombre de los sublimes y más excelsos “Tronos” indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres; que están siempre alejados de cualquier bajeza; que han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo realmente; que libres de toda pasión y cuidados materiales están siempre listos pare recibir la visita de la Deidad.

Esta primera jerarquía es particularmente digna de familiaridad con Dios y coopera con Él. Imita, en cuanto es posible, la hermosura del poder y actividad propios de Dios, con subido conocimiento de muchos misterios divinos. Por lo cual, las Escrituras han transmitido a los que moran en la tierra los himnos que cantan estos ángeles de la primera jerarquía. Algunos de esos himnos son, por decirlo con una imagen sensible, el "ruido de río caudaloso" cuando proclaman: "Bendita sea en su lugar la gloria del Señor". Otros cantan con veneración aquel himno famoso de alabanza a Dios: "¡Santo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos! La tierra está llena de su gloria".

Segunda Jerarquía:

Dominaciones: El revelador nombre "Dominaciones" significa, yo creo, un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. Como no toleran ningún defecto, están por encima de cualquier servidumbre. Limpias de toda desemejanza se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío. Benignamente, y según su capacidad, reciben ellas y sus inferiores la semejanza del Señor. Desdeñan las apariencias vacías, y se encaminan totalmente hacia el verdadero Señor. Participan lo más que pueden en la fuente eterna y divina de todo dominio.

Virtudes: La denominación de santas "virtudes"' alude a la fortaleza viril, inquebrantable en todo obrar, al modo de Dios. Firmeza que excluye toda pereza y molicie, mientras permanezca bajo la iluminación divina que les es dada, y firmemente levanta hacia Dios. Lejos de menospreciar por pereza el impulso divino, mira en derechura hacia la potencia supraesencial, fuente de toda fortaleza. En efecto, esta firmeza llega a ser, dentro de lo posible, verdadera imagen de la Potencia de que toma forma, y hacia la cual está firmemente orientada por ser ella la fuente de toda fortaleza.

Potestades: Las santas "potestades", como su nombre indica, tienen el mismo rango que las dominaciones y virtudes. Están armoniosamente dispuestas, sin confusión, para recibir los dones de Dios. Indican, además, la naturaleza ordenada del poder celestial e intelectual. Lejos de abusar tiránicamente de sus poderes, causando daño a los inferiores, se levantan hacia Dios armoniosa e indefectiblemente; en su bondad elevan consigo los órdenes inferiores. Se parecen, dentro de lo posible, al poder que es fuente y autor de toda potestad.

El principio divino de todo orden ha establecido la ley universal de que los seres del segundo grupo reciban la iluminación de la Deidad por medio de los seres del primero. Las primeras inteligencias perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior de tal manera, que éstos, por haber sido elevados a través de los primeros hasta la fuente universal y supraesencial, participan, según su capacidad, de la purificación, iluminación y perfección del Único que es fuente de toda perfección. Participan más perfectamente de Dios los ángeles que le son más inmediatos que los otros a los cuales la participación llega por mediadores.

Tercera Jerarquía:

Principados: El término "principados celestes" hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Referencia al orden sagrado, más propio para ejercer poderes de príncipes; a la capacidad de orientarse plenamente hacia el Principio que está sobre todo principio y, como príncipes, guiar a otros hacia El. Poder de recibir plenamente la marca del Principio de principios y, mediante el ejercicio equitativo de sus poderes de gobierno, dar a conocer este supraesencial Principio de todo orden.

Arcángeles: Los santos arcángeles tienen el mismo orden que los principados celestes y, como queda dicho, justamente con los ángeles forman una sola jerarquía y orden. No obstante, como en cada jerarquía hay tres poderes: primero, medio y último, el santo orden de los arcángeles tiene algo de los otros dos por hallarse entre los extremos'. Se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles; su relación con los primeros se funda en el hecho de que, como los principados, se orienta hacia el Principio supraesencial y, finalmente, en que recibe sobre sí la marca del que es Principio. El orden de los arcángeles comunica la unión a los ángeles gracias a los invisibles poderes de ordenar y disponer lo que ha recibido del Principio mismo. El orden de los arcángeles se relaciona con los ángeles por servir de intermedio para comunicar a éstos las iluminaciones que reciben de Dios por medio de las primeras jerarquías. Los arcángeles se lo comunican a los ángeles y por medio de éstos a nosotros en cuanto somos capaces de ser santamente iluminados.

Ángeles: Los ángeles completan el conjunto jerárquico de las sagradas inteligencias. Constituyen ellos el grado inferior. Se da el nombre de ángeles a este grupo con preferencia a otros por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros, la que nos hace manifiesta la revelación y está más cerca del mundo.

San Buenaventura

Franciscano, superior general de su Orden por 17 años, vivió en el siglo XIII (1221- 1274). El papa Sixto IV lo canonizó el año 1482. En 1588 Sixto V lo proclamó Doctor de la Iglesia, asignándole el título de Doctor Seráfico (de ‘serafín’: que arde en amor por Dios). El Papa León XIII se refirió a él como príncipe de la mística.

San Buenaventura, en la Parte II de su obra conocida como “Breviloquio”, expone sobre la creación de los ángeles (capítulo 6), la apostasía de los demonios (capítulo 7) y la confirmación de los ángeles buenos (capítulo 8). El Doctor Seráfico escribió esta obra para satisfacer el deseo de varios religiosos que le suplicaron que les escribiera un compendio de las verdades teológicas donde pudieran fácilmente conocer el contenido de la sagrada doctrina, ya que por las circunstancias particulares en que se encontraban no podían cursar los largos estudios requeridos por los estatutos universitarios de la época. Entonces accede redactar este compendio en el que se propone exponer sumariamente no toda la doctrina, sino aquellas verdades que juzgaba más necesarias para el caso. A continuación, unos párrafos extraídos del Breviloquio.

Se ha de saber que los ángeles, desde su misma creación, poseen cuatro atributos, que son: simplicidad de esencia, distinción personal, facultad racional, con memoria, entendimiento y voluntad, y libertad de albedrío para elegir el bien y desechar el mal. A estos cuatro atributos principales acompañan otros cuatro: eficacia en el obrar, oficiosidad en servir, perspicacia en conocer e inmutabilidad después de la elección, sea en el bien, o sea en el mal.

Respecto a la apostasía de los demonios se ha de saber que Dios hizo buenos a los ángeles, pero les puso en lugar intermedio entre Él, sumo bien, y el bien mudable, que es la criatura; de tal manera que, si se inclinaban a amar el bien, que está por encima, se elevaran al estado de gracia y de gloria; mas si se volvían al bien mudable, que está por debajo, por eso mismo cayeran en el mal de culpa y de pena; porque no se da “el deshonor del pecado sin el honor o belleza de la justicia”. El principal entre los ángeles, Lucifer, presumiendo de su bien particular, apeteció su particular excelencia, queriendo sobreponerse a los demás, y por eso cayó con todos sus secuaces. Y cayendo se hizo impotente, obstinado, obcecado y excluido de la contemplación de Dios y desviado del orden en su obrar, esforzándose con todo empeño en derribar al hombre por medio de múltiples tentaciones.

Su voluntad impía y su obrar apartados de Dios se convirtieron en odio y envidia del hombre; y la perspicacia de la razón, cegada por la verdadera luz, se volvió a los engaños de la adivinación y del fraude; y la oficiosidad en el servir, apartada de su verdadero ministerio, se dedicó a tentar; y su poder disminuido y coartado se emplea, en cuanto le es permitido, en hacer maravillas por medio de cambios súbitos que opera en las criaturas corpóreas. Y porque todas estas cualidades salieron fuera del orden debido por la voluntad depravada por la soberbia, todas ellas las emplea en aumentar su soberbia, buscando ser honrado por los hombres y adorado como Dios. De ahí que “todo lo hace mal”, lo cual, sin embargo, Dios lo permite ahora justamente para castigo de los malhechores y honra de los buenos, como se manifestará por el juicio final.

Acerca de la confirmación de los ángeles buenos, se ha de admitir que así como los ángeles apartados de Dios quedaron inmediatamente obstinados por la impenitencia, así los que se volvieron a Dios inmediatamente fueron confirmados en la voluntad por la gracia y la gloria, perfectamente iluminados en la razón […], perfectamente fortalecidos en el poder, tanto imperativo como ejecutivo, y perfectamente ordenados en la operación, así contemplativa como ministerial; y esto según la triple jerarquía, a saber: suprema, media e ínfima. A la jerarquía suprema pertenecen los tronos, los querubines y los serafines; a la media, las dominaciones, las virtudes y las potestades; a la ínfima, los principados, los arcángeles y los ángeles. De los cuales muchos son enviados para el servicio de los hombres y destinados a la guarda de los mismos, a quienes sirven purificando, iluminando, y perfeccionando conforme al imperio de la voluntad de Dios.

En cuanto a la voluntad, se hicieron estables y felices; en cuanto al entendimiento, perspicaces, de manera que no sólo conocieran las cosas en su género propio, sino también en el arte eterno […] En cuanto al poder, fueron perfectamente fortalecidos, tanto para imperar como para ejecutar, ya tomando cuerpo, ya sin tomarlo. En cuanto al obrar, fueron perfectísimamente ordenados, de modo que ya no pudieran desviarse ni subiendo a la contemplación de Dios ni bajando al servicio del hombre; porque como ven a Dios cara a cara, siempre andan dentro de Él a cualquier parte que sean enviados.

Pues son movidos y obran según el orden jerárquico iniciado en ellos por la naturaleza y consumado por la gloria, la cual, fijando la volubilidad del libre albedrío, ilustró la perspicacia, ordenó la oficiosidad y robusteció el poder, conforme a los cuatro atributos citados más arriba.

La perspicacia de la razón en el contemplar se ordena principalmente o bien a la veneración de la majestad divina, o bien a la inteligencia de la verdad, o bien al deseo de la bondad; y conforme a esto hay tres órdenes en la primera jerarquía, correspondiendo la reverencia a los tronos; la sabiduría a los querubines; y la benevolencia a los serafines.

A la perfecta eficacia pertenece la virtud imperativa, la virtud ejecutiva, y la virtud expeditiva. La primera pertenece a las dominaciones; la segunda a las virtudes, y la tercera a las potestades, de cuya incumbencia es apartar las potestades contrarias.

A la perfecta oficiosidad atañe regir, revelar y socorrer. Lo primero es de los principados; lo segundo de los arcángeles, y lo tercero de los ángeles, pues vigilan para que los que están en pie no caigan, y a los caídos les ayudan para que se levanten.

Y así es evidente que todos estos atributos se encuentran en los ángeles en mayor o menor medida, descendiendo gradualmente de lo más alto a los más bajo. Pero cada orden recibe su denominación de aquello que ‘sobresale más en su oficio’.

Los ángeles en nuestra vida

Los ángeles nos ayudan no sólo en circunstancias más o menos extraordinarias o cuando nosotros mismos los invocamos. Un ángel especial nos protege continuamente, nos custodia: es el ángel custodio o de la guarda (nombre sugerido por el salmo 90,11).

Además de la guarda angélica individual, se admite que también las comunidades tienen su ángel custodio. Ello es así principalmente para la Iglesia de Cristo: así como el arcángel Miguel fue el protector del pueblo elegido (Daniel 10,21; 12,1), así también le ha sido confiado el nuevo pueblo elegido, la Iglesia. La antiquísima devoción a San Miguel, a quien fueron dedicadas numerosas iglesias, halla en esto su explicación.

¿Qué ayuda puede prestarnos nuestro ángel custodio? Se excluye que pueda mover directamente nuestra voluntad: ésta está subordinada sólo a Dios y cualquier influjo directo por parte de una criatura comprometería su libertad. Sin embargo, el campo de la actividad angélica es amplio: están las pasiones y la fantasía, por medio de las cuales los ángeles pueden ejercer su influencia indirecta sobre nuestra voluntad y también sobre nuestra inteligencia. No quizás con influjos conscientes por nuestra parte, pero sí a través de insistencia en imágenes o inclinaciones buenas que se presentan a menudo y eliminan las malas, y así nos atraen y conmueven y nos inducen a realizar acciones virtuosas. Será la protección del mal tanto físico como moral. El ángel custodio influirá en la imaginación del protegido como en la del adversario, para evitar a tiempo y sin que se den cuenta, incidentes y tentaciones demasiado graves. No hay que olvidar, además, que el ángel custodio ora por su protegido y ofrece junto con él sus obras buenas a Dios (Tobías 12,12).

Nuestra actitud espiritual para con los ángeles custodios deriva de la doctrina expuesta. En cuanto a nuestro ángel de la guarda, San Bernardo escribe muy concisamente: “Respeto por su presencia, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia”. Podemos comunicar a nuestro ángel nuestros pensamientos más íntimos. Es normal que lo hagamos participar de nuestra vida espiritual, en todos nuestros ideales y propósitos. El ángel custodio tendría que convertirse en nuestro amigo íntimo, que Cristo nos ha dado para estar más cerca de nosotros. Quien pretendiese poder prescindir de la ayuda de su ángel, despreciaría la ayuda que el mismo Cristo ha querido darnos.

En cuanto al ángel custodio de los demás, podemos valernos de su ayuda para que nuestra palabra sea escuchada con mayor interés, especialmente por los más alejados de Dios, para que la doctrina de Cristo que les anunciamos permanezca más tiempo en sus mentes y tenga mayor influencia en ellos. El mismo Cristo nos advierte que el Diablo puede arrebatar la buena semilla sembrada por la predicación (Lucas 8,12). Además, todo lo que podemos pedir para nosotros mismos, también podemos pedirlo para el prójimo, dirigiéndonos directamente a su ángel custodio.

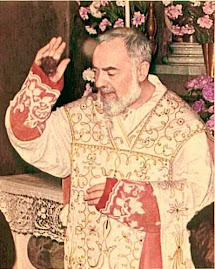

En la vida de muchos santos la presencia de los ángeles era sentida por ellos de manera muy cercana y singular. Aquí puede leerse un bellísimo testimonio de esa presencia angélica.

***

Fuentes:

Catecismo de la Iglesia Católica. Catequesis de Benedicto XVI sobre los Padres de la Iglesia. Obras de San Buenaventura. Obras Completas del Pseudo Dionisio Areopagita. Diccionario de Espiritualidad de Ermanno Ancilii.

***

ENLACES

Enseñanzas de San Juan Pablo II sobre los

ángeles:

Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino

Oraciones a los ángeles:

***

*