*

*

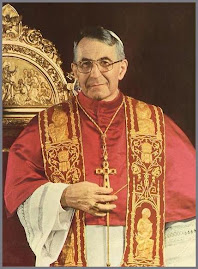

Ofrecemos nuestra traducción de una bella entrevista realizada a Mons. Georg Ratzinger, hermano mayor del Papa Benedicto XVI, por la vaticanista Angela Ambrogetti.

***

La música sacra es también hoy una ocasión para acercarse al mundo de la música en absoluto. Palabra de monseñor Georg Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI, por décadas director del coro de los Gorriones de la Catedral de Ratisbona. El pasado 25 de octubre fue condecorado con el Premio “Fundación pro música y arte sacra”, ligado al Festival internacional de Música y Arte sacra dedicado al Papa Benedicto en el quinto año de Pontificado. Georg Ratzinger viene con frecuencia a Roma. En los pasados días fue operado de las rodillas y ahora afronta con su habitual buen humor y disciplina la terapia de rehabilitación, preparándose para volver a Roma apenas pueda para ver nuevamente al hermano.

*

¿Cuál es el primer recuerdo del hermano menor?

Es difícil responder y recordar. Del nacimiento recuerdo poco, éramos pequeños e incluso en el bautismo no estuve presente porque fue bautizado enseguida y nosotros, los hermanos más grandes, no fuimos porque hacía mucho frío. Luego, en la vida cotidiana llegó este niño tan pequeño y sinceramente no sabía mucho qué hacer con este niño tan pequeño.

Luego, cuando crecimos un poco, éramos los dos varones y jugamos mucho e hicimos juntos muchas cosas. Si bien al comienzo yo estaba más vinculado a mi hermana, porque éramos los dos hijos mayores, en casa, sin embargo, con los años se construyó un contacto más intenso con el hermano menor. Los dos preparábamos juntos el pesebre y luego entre los juegos más frecuentes había juegos espirituales, nosotros lo llamábamos el “juego del párroco” y lo hacíamos nosotros dos, nuestra hermana no participaba. Se celebra la misa y teníamos casullas hechas por la costurera de mamá precisamente para nosotros. Y por turno éramos el celebrante o el monaguillo.

Luego el seminario, y la pasión por la liturgia, la música, el estudio… Ha sido un desarrollo continuo. Desde pequeños vivimos con un amor por la liturgia y esto prosiguió poco a poco en el seminario, pero no se agregó la música fuera de la liturgia. Era todo una sola cosa.

*

En aquellos años y siendo muchachos, ¿tenía preocupaciones, temores o esperanzas por el hermano menor que seguía su camino?

No había ningún motivo por el cual preocuparse. Siempre me interesé por lo que hacía, por sus proyectos, pero serenamente.

*

¿Después de la primera Misa?

Por tres años estuvimos separados porque en 1947 Joseph fue a Múnich y en 1950 nos reencontramos en Freising. Después de la ordenación, desde noviembre de 1951 hasta octubre de 1952, estuvimos en parroquias vecinas y estaba en el medio sólo un parque en Múnich. Yo tenía la iglesia de san Luis y Joseph la de la Preciosísima Sangre.

Es verdad que sobre todo Joseph aceptó convertirse en profesor en Bonn también en vista de la utilidad de la familia. En 1955 nuestros padres se mudaron por él a Freising y en 1956 se sumó también nuestra hermana, y así cuando yo estaba libre, siempre iba con la familia en Freising. El hermano menor era la referencia para todos, no era un problema para nosotros.

*

¿Y cuándo se convirtió en obispo y cardenal?

Primero estuvimos separados mientras Joseph estaba en Bonn, Münster y Tubinga. Luego nos reencontramos finamente en Ratisbona, donde yo dirigía los Domspatzen y mi hermano estaba en la universidad. Fue un período muy bello e intenso, los tres hermanos estábamos reunidos. Ciertamente con el nombramiento y el traslado a Múnich, aunque la distancia no era mucha, era más bien la falta de tiempo la que nos mantenía alejados porque Joseph estaba comprometido como obispo y cardenal.

*

¿Y el traslado a Roma?

Ha sido, en efecto, un poco como una pérdida cuando se trasladaron a Roma, también porque sabía que para mi hermano era una gran responsabilidad y que tendríamos pocos contactos.

Tres veces al año yo iba a Roma, sobre todo en verano, y en Navidad mis hermanos venían conmigo, en su casa en Pentling y nos gustaba mucho, aquella era precisamente su casa. Pero sobre todo estaban las citas fijas para verse, como para la Ascensión, cuando mi hermano venía para el retiro espiritual y luego se quedaba algunos días en Pentling. En agosto íbamos de vacaciones juntos, a Bad Hofgastein, a Bressanone, a Linz.

*

En el período en que estabais lejos, ¿hay un episodio particular que Joseph contaba?

Siempre el momento más bello era la llegada del cardenal que volvía a su tierra. Aterrizaba en Múnich, lo iba a buscar el señor Künel, y cuando yo era todavía director del Coro, venía para una cena solemne. Esto marcaba el comienzo de las vacaciones y era muy bello. Y luego, después de que me retiré, esta cena se realizaba en la Lutzgasse, donde todavía vivo. Era un verdadero rito de acogida si bien no había una exhibición del coro. Y siempre se hacía una cena de comidas elegidas que le gustaban particularmente.

*

¿Y ahora cómo lo recibe el Papa en Roma? ¿Hay un rito?

Es siempre un momento muy festivo y solemne cuando se desciende del avión. En el aeropuerto me vienen a buscar con el automóvil, con los coches de la policía. Todos son muy gentiles, y yo puedo entrar en el auto y me traen enseguida aquí. Y entonces pienso en todos los que deben encontrar un medio público, y los problemas con las valijas; yo, en cambio, llego solemnemente…

Es siempre una bienvenida alegre por parte de las memores, los secretarios, sor Cristina, que hacen la acogida muy hermosa. Luego voy a visitar a mi hermano a su habitación. Ese es nuestro primer encuentro, y para mí es volver a casa, en esta situación familiar con las memores y así sucesivamente, y con el encuentro con él, cuando nos contamos las últimas novedades.

Para mí, estar en casa es el encuentro con mi hermano dondequiera que sea. Y siento que la familia del Papa se ha convertido también en mi familia.

*

¿Algún recuerdo del pasado?

María completaba el trío. Desde que no está, ya no existe este trío. Naturalmente su presencia hacía presente también a nuestros padres. Aunque faltaban, ella fue la siempre la persona que nos hacía pensar en ellos.

*

¿Y cuándo supo la noticia de que hermano se había convertido en Papa?

Durante el cónclave nunca pensé que mi hermano pudiese convertirse en Papa. Aunque otros me lo preguntaron, yo estaba siempre convencido de que no era posible porque era ya demasiado anciano. Me acordaba del Papa Juan XXIII, que era incluso un año más joven, y el colegio de los cardenales estaba reducido. El Papa Pío XII no había creado más cardenales y, por lo tanto, hubo una elección limitada. Pero en el 2005 no era así, por lo cual no se lo esperaba.

Luego, cuando llegó la noticia, la primerísima reacción fue de tristeza porque era consciente del hecho que, como Papa, habría sido llevado fuera de su vida privada y personal. Pero no sabía, en cambio, que se puede mantener una relación muy personal con el Papa y encontrarlo como hago ahora, con todos los privilegios que he recibido para ir y venir. Tengo todas las facilidades para, de todos modos, encontrar al Papa como hermano.

*

¿Habláis de Baviera, hay nostalgia por la tierra de origen?

No hay una nostalgia propiamente dicha. Se crece y se madura. Naturalmente él se interesa por Ratisbona, por los vecinos, por las personas que conoce de antes, compañeros de estudio y así sucesivamente. Esto le interesa mucho.

*

Hay una curiosidad que tenemos muchos, ¿el Papa tiene todavía gatos?

Sí, nos gustan mucho los gatos, cuando nos trasladamos a Hufschlag teníamos nuestros gatos y otros pasaban por el jardín. Nos gustan los gatos pero ahora están sólo los de Pentling.

*

¿Cuál es su pensamiento frecuente para su hermano?

Mi pensamiento para él es que cada mañana pueda tener la salud y la fuerza que necesita para realizar su misión.

*

Volvamos a hablar de música: ¿Tocáis juntos ahora?

No juntos porque ya no puedo leer más la música, sólo puedo tocar de memoria.

*

¿Y a cuatro manos?

Lo hacíamos siendo jóvenes, pero no mucho.

*

¿Y cómo es el Papa como pianista?

Sin duda tiene mucho talento que luego no ha desarrollado mucho porque ha dedicado más tiempo a los libros. Y cuando estaba yo, era yo quien tocaba, y él se sentía avergonzado y no tocaba.

*

Finalmente, con monseñor Ratzinger se habla siempre de música, y también de educación a la música y de cómo la música sacra tiene todavía hoy un valor no sólo artístico sino también didáctico.

“Seguramente es todavía muy importante hablar de música sacra también hoy. Y además es una ocasión para aquellos que viven en los pequeños centros de tener el primer contacto con la música en absoluto. A menudo el primer conocimiento musical viene a través de la música sacra”. Nos explica también el hermano del Papa que “es importante para quien se ocupa de música sacra hacer descubrir el sentido mismo de la música. Y la música sacra hace a la liturgia más comunicativa, también más alegre y más bella, y por eso tiene un enorme valor”. Luego un ejemplo concreto: “Me acuerdo de un grandísimo bajo, Walter Berry, cuya voz maravillosa ha sido descubierta porque cantaba en el coro de su parroquia, y así comenzó su carrera”.

A pesar de sus 87 años y los ojos cansados, Georg Ratzinger conserva el fresco entusiasmo de un joven cuando se habla de música, y cuando le pregunto si el hermano hoy pontífice toca bien, responde: “¡Ciertamente tiene mucho talento!”. Y se lamenta de no poder ya tocar junto a él.

***

Fuente: Il Portone di Bronzo

Traducción: La Buhardilla de Jerónimo

***

![PW_09_3_thumb[1] PW_09_3_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkl2nXYFKLuunIYivxndEVGBSWSqJii7j5pQB1D2p9MrByBpBJSDNLdXqFfEY3T9wvmNUmjr1rHrJYbwvB2aXXJ_uD796JwxK8iLAiJcPBr72rDtNHZw_cdgJ8eBuDwvYD_UcmS5Kxv2sd/?imgmax=800)