*

*

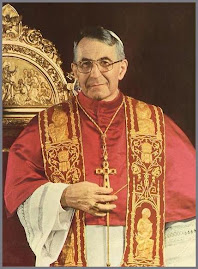

El pasado 8 de agosto, con ocasión del centenario del decreto “Quam singulari” del Papa San Pío X, ofrecíamos una importante reflexión del Cardenal Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino. A continuación, ofrecemos otro artículo publicado por L’Osservatore Romano para recordar este acto pontificio y ubicarlo en el contexto más amplio del gran pontificado del Papa Sarto.

***

No se comprende el pontificado de Pío X (1903-1914) si no se tiene presente que en el centro de su universo mental estaba el problema del acto de fe. Si la Iglesia es el instrumento de salvación, la institución eclesiástica debe servir para conservar y reforzar la fe de los cristianos, salvaguardar sus contenidos, aclarar su significado, tutelar su integridad, garantizar la vida sacramental y de gracia. De hecho, durante toda su vida sacerdotal, transcurrida entre casas parroquiales de pueblo y curias de provincia, Giuseppe Sarto había considerado la enseñanza del catecismo como su primer y principal deber. Habiendo sido elegido Papa, era natural que impusiera esta prioridad a toda la Iglesia.

Nacen de aquí, en primer lugar, la encíclica Acerbo nimis (15 de abril de 1905), destinada a ilustrar la fundamental importancia de la instrucción religiosa, luego el célebre Catecismo, que tomó su nombre de él, y después el decreto Quam singulari (8 de agosto de 1910), del que recordamos el centenario de su promulgación, que anticipaba a los siete años de edad la primera Comunión de los niños. Aún condicionada por el contexto teológico del tiempo, la encíclica iba derecho a su objetivo. “La doctrina de Cristo – escribe el Papa – nos hace conocer a Dios y sus infinitas perfecciones con mucha mayor claridad que la luz natural del intelecto humano. Aquella misma doctrina nos impone reverenciar a Dios con la fe, que es el obsequio de la mente; con la esperanza, que es el obsequio de la voluntad; con la caridad, que es el obsequio del corazón; y de este modo liga a todo el hombre y lo sujeta a su supremo Creador y Moderador”.

En pocas líneas y con pocas palabras, como en el estilo de Giuseppe Sarto, está dicho por qué la instrucción religiosa debe ser el centro de las preocupaciones de la Iglesia. Y la encíclica prescribía, de hecho, normas precisas y taxativas para que en cada parroquia se diera espacio a la instrucción catequística, para que en cada diócesis se instituyeran específicas escuelas de religión. También la predicación de los sacerdotes debía basarse no en “floridos sermones”, como sugerían los cánones de la oratoria sagrada de aquel tiempo, sino en una sólida y segura exposición de las verdades de fe. Lo que hoy indicamos con la palabra “evangelización”, Pío X lo definía más sencilla y didácticamente como “instrucción” sobre las “cosas divinas”, prescribiéndola a los sacerdotes como su deber principal: “Importa mucho asentar bien aquí -e insistir en ello- que para todo sacerdote éste es el deber más grave, más estricto, que le obliga. Porque ¿quién negará que en el sacerdote a la santidad de vida debe irle unida la ciencia? En los labios del sacerdote ha de estar el depósito de la ciencia (Mat. 2, 7). Y, en efecto, la Iglesia rigurosamente la exige de cuantos aspiran a ordenarse sacerdotes”.

La compilación del Catecismo fue, por eso, casi la coronación de la misión de gobierno de Pío X. En su estudio “El Catecismo de Pío X” (Roma, Las, 1998), Luciano Nordera ha documentado con qué empeño Giuseppe Sarto trabajó, desde los años del episcopado en Mantua (1885-1894), para que se llegase a un catecismo único, si no universal, al menos italiano. Había sido uno de los primeros obispos en darse cuenta de la magnitud del fenómeno de la emigración, tanto interna como externa, un fenómeno que se volvió dramático precisamente en los años entre el final del siglo XIX y la primera guerra mundial. Había percibido todas sus devastadoras consecuencias sociales y culturales, pero también las inherentes a la fe. Como hombre atento a los problemas de su tiempo, se había dado cuenta de que la creciente movilidad humana, separando a la gente del ambiente tradicional, de las costumbres de siempre, incidía negativamente en las creencias religiosas, en la fe, exponiéndola al riesgo de volverse insignificante si no estaba sostenida por una instrucción adecuada.

También en relación con este problema, deseó que se llegase a predisponer un texto catequístico unificado, es decir, una especie de manual de la fe con el que el cristiano pudiese tener una referencia, independientemente del lugar, del ambiente y de las circunstancias de vida. En este deseo estaba la profunda conciencia de que una religión compleja como el catolicismo debía tener como alta prioridad la exigencia de definir con la mayor claridad y precisión posibles el objeto de la propia creencia. Una Iglesia cada vez más sola e indefensa no podía permitirse el lujo de dejar sola la fe de los bautizados precisamente en el momento en que mucho de estos ya no podían contar con el apoyo del tradicional ambiente de vida.

Por eso, con el texto por él preparado para la diócesis de Roma, cuyas periferias estaban ya entonces en dramáticas condiciones de abandono no sólo civil sino también religioso, “él se proponía dar en la mano a los sacerdotes un volumen claro y completo en el que la precisión de las definiciones dogmáticas no permitiese interpretaciones personales u omisiones”. Respecto al catecismo que el mismo Sarto había concebido y trascrito diligentemente en un cuadernito autógrafo cuando era párroco en Salzano (1867-1875), un pueblo rural en la provincia de Venecia y en la diócesis de Treviso, se nota que la vivacidad de las expresiones, la inmediatez didáctica del esquema de preguntas y respuestas, habían sido a veces sacrificadas por la necesidad de la precisión doctrinal.

Pero los límites que enseguida fueron reconocidos (intelectualismo, debilidad de referencias bíblicas, predominio de las intenciones preceptivas), no impidieron a ese catecismo convertirse en un punto firme para varias generaciones de cristianos. Junto a los límites, de hecho, presentaba cualidades no menos evidentes: precisión conceptual, claridad doctrinal, facilidad didáctica tanto para el sacerdote que debía usarlo como para el fiel que debía aprovecharlo. Esto explica por qué, aún habiendo sido prescrito como obligatorio sólo en la diócesis de Roma (a partir de 1905), terminó por imponerse no sólo en Italia sino en toda la Iglesia. Por otra parte, el mismo Pío X era perfectamente consciente de que se trataba de una obra in fieri, no acabada y siempre perfectible. La primera formulación, de hecho, sufrió retoques y adaptaciones viviendo todavía el Papa. Probablemente habría sido el primero en asombrarse de su duración en el tiempo. A su mérito podemos agregar que el fatigoso trabajo de redacción de los nuevos catecismos realizado después del Vaticano II por enteros equipos de especialistas ha demostrado cuán difícil es transmitir al hombre moderno el contenido de la fe.

El intento del Papa de proponer a la Iglesia una vida de fe más sólida estaba acompañado por la idea de que la fe debía ser expresada a través de una práctica litúrgica más sobria, menos formal y exterior. La reforma de la música sacra y la restauración del canto gregoriano iban precisamente en esta dirección. Este diseño reformador global, tanto de la lex orandi como de la lex credendi, encontraron una especie de síntesis en su revolucionaria decisión de volver a acercar las almas a la Eucaristía – entendida como el fulcro de la vida de fe – fomentando y casi imponiendo la práctica de la Comunión frecuente.

Debe recordarse que una arraigada mentalidad de origen jansenista había disuadido a los cristianos de la práctica eucarística asidua, casi como si esta fuese la coronación del camino hacia la perfección cristiana más que el camino para alcanzarla, “un premio y no un remedio para la fragilidad humana”, escribirá el Papa. Con la intuición de aquel gran pastor de almas que había sido y que continuó siendo durante el pontificado, Pío X cortó con titubeos, temores y perplejidades, todavía bastante difundidas entre los teólogos, promoviendo y animando, en cambio, con el decreto Tridentina synodus del 16 de julio de 1905, la práctica opuesta: la Comunión frecuente, incluso cotidiana. Cinco años después, con el decreto Quam singulari – del cual, como ya se ha recordado, celebramos el centenario de la publicación – completó el proyecto global de reforma de la cura de almas prescribiendo la anticipación de la primera Comunión de los niños hacia los siete años de edad, es decir, para usar sus palabras, “cuando el niño comienza a razonar”.

Con estas dos disposiciones, se superaba y dejaba de lado una secular cultura rigorista para volver a una praxis ya en vigor en los primeros siglos cristianos y sucesivamente reiterada por el concilio Lateranense IV en 1215 como por los decretos del concilio de Trento. Se recuperaba, en resumen, una práctica milenaria, ensombrecida sólo en los úlltimos siglos, escribió entonces “La Civiltà Cattolica”, a causa de “costumbres arraigadas, defecto de ideas exactas, descuido”. Pietro Gasparri, que en aquellos años trabajaba por orden del Papa en la codificación del derecho canónico, puso este decreto entre los actos “memorables” del pontificado, y agregó: “Dios quiera que sea observado en todas partes”.

***

Fuente: L’Osservatore Romano

Traducción: La Buhardilla de Jerónimo

***

0 Comentarios:

Publicar un comentario