*

*

En todos los tiempos, Santos y Pontífices se han preocupado por el problema del canto sagrado.

*

Apenas terminado el himno de la sangre y la música de los mártires ante el rugido de las fieras y la ferocidad de las hienas humanas, desde Jerusalén y desde Roma, desde la Milán de San Ambrosio y de la Hipona de San Agustín, se elevó el canto.

*

En Jerusalén, como nos narra la Peregrinatio Sylviae, los niños intervenían en los oficios litúrgicos, y ciertas antífonas “cum infantibus” que quedan en algunas liturgias son un eco lejano y fascinador. El Papa San Gregorio Magno descendía y enseñaba entre los niños, con la palmeta del maestro en las manos, y dondequiera, desde las iglesias de Oriente a las de Occidente, una armonía se iba difundiendo y expresaba una vida interior profundamente sentida.

*

Dos eran los principios informadores de aquel canto sagrado. Ante todo, se decía, el alma es la que debe cantar. La música de Dios no era considerada como una cuestión de buena voz de la misma manera que una poesía no es cuestión de tinta. Naturalmente, si las cuerdas vocales funcionan defectuosamente, no se tiene oído, es mejor callarse, porque tampoco Dante hubiera podido escribir la Divina Comedia si le hubierais roto la pluma. Aparte de esto, recomendaba San Agustín: “Cante tu corazón, cante tu alma; cante todo tu ser”. Como se pinta y se esculpe con el alma, así con el alma se canta.

*

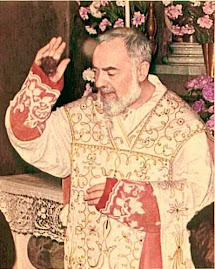

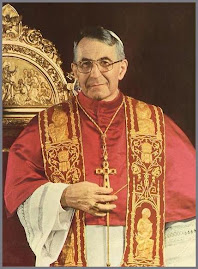

Esta es la ley de todo artista, incluido el teatral. Si quiere conmover, arrastrar, comunicar sus sentimientos de ira o de alegría, debe transformarse en su personaje, identificarse con él y cantar con él. Pero el canto sagrado tiene un carácter específico: exige que nos unamos a la Iglesia, que nos sintamos unidos y viviendo con ella, que junto con ella se eleve la voz a Dios. Por esto –como recordaba San Pío X en el Motu Proprio sobre la música sagrada- el canto gregoriano se había prefijado como principal objetivo el hacer florecer y conservar en los fieles el verdadero espíritu cristiano.

*

Por eso, a la música polifónica la Iglesia prefirió el canto llano, la voz única que mejor expresa la unidad de la Iglesia que canta.

*

Desde los primeros tiempos, los ingenuos cantos de las sagradas preces y del sacrificio encendían en el pueblo el fervor cristiano. Fue allí, en las vetustas basílicas, donde el obispo, clero y pueblo alternaban en las divinas alabanzas, donde no pocos de los bárbaros, como dice la historia, conmovidos por los cantos de la liturgia, ingresaron en la civilización cristiana. Era allí en el Templo donde el propio opresor de la familia cristiana sentía mejor el valor y la eficacia del dogma de la Comunión de los Santos; por ello el emperador Valente, arriano, quedó aturdido ante la majestad con que San Basilio celebraba los divinos misterios y en Milán los herejes acusaban a San Ambrosio de hechizar a las turbas con el encantamiento de sus cantos litúrgicos, con los mismos cantos que conmovieron a San Agustín y los decidieron a abrazar la fe de Cristo.

*

Fue luego en las iglesias, donde casi toda la civilización se unía como en un inmenso coro, donde los artistas, los arquitectos, los pintores, los escultores y los mismos literatos, aprendieron de la liturgia aquel complejo de conocimientos teológicos que hoy tanto brillan y se admiran en aquellos insignes monumentos de la Edad Media. Precisamente porque el sensus Ecclesiae hacía vibrar como un arpa el alma de los artistas, por medio de ellos se comunicaba a todos los demás; y a todos comunicaba la divina belleza y la vitalidad del Cuerpo Místico de Cristo.

*

Pero no queremos detenernos sólo en el canto sagrado. Debemos hablar también aquí de otra música, de otro arte, que todo cristiano debe cultivar y que se rige por los mismos principios fundamentales del canto sagrado. En efecto, vivir unidos, conscientemente unidos a la Iglesia; sentire cum Ecclesia, es el secreto para que la oración sea espontánea y bella, para que también nuestra alma cante el himno de la piedad. El camino más indicado para realizar nuestra vida cum Ecclesia es la liturgia. La primera e indispensable fuente de la que se puede beber el fervor de la piedad no es otra sino la participación activa en los sacrosantos misterios y en la oración solemne de la Iglesia.

*

Sensus Ecclesiae y vida litúrgica están unidos como los miembros de un organismo y ejercen mutuamente sus influencias. Si no se tiene unión vívida y consciente con la Iglesia es imposible comprender las maravillas que en inmensa abundancia nos ofrece la liturgia, ni menos se puede vivirla. Por otra parte, si la oración pública y oficial de la Iglesia nos resulta una añadidura cualquiera de nuestra oración privada desprovista de importancia, no podremos jamás afirmar con verdad el sentire cum Ecclesia.

*

Si los monjes de San Benito interrumpían el sueño para levantarse a cantar los maitines para el Esposo; si San Francisco Javier exclamaba, a propósito del Oficio Divino: “Psalterium meum, gaudium meum”; si Santa Catalina de Bolonia ardía en deseos de cerrar su vida salmodiando en el coro; si la piadosa campana del monasterio que invitaba al Oficio hacía estremecer de alegría a Santa María Magdalena de Pazzi; si San Alfonso colocaba a la Misa sobre todo homenaje al Señor y añadía que “cien oraciones privadas no tienen el valor de una sola plegaria del Oficio”, era porque estas almas, completa y profundamente cristianas, comprendían la diversidad existente entre una palabra pronunciada en nombre propio, y la misma palabra, pronunciada por el mismo individuo, en calidad de embajador de una nación. La diferencia que hay entre el yo que ora y todo el Cuerpo Místico de Cristo que se dirige al Padre, vivificado y hecho omnipotente en la invocación, por los “gemidos inenarrables” del Espíritu Santo.

*

Cuando rezamos, si nuestro espíritu está unido a la Iglesia con renovada conciencia, aún cuando no supíesemos leer, o estuviésemos privados del texto litúrgico, nuestra participación en la oración litúrgica puede ser activa. Las hermanas de un monasterio recitaban el Breviario en latín sin comprender lo que decían. Alguien observó al respecto: no importa, pronuncian palabras de la Iglesia; es la Iglesia que ora en ellas; y las mismas escriben un documento en el cual Jesucristo no rehusa estampar su firma. Es la confianza en la Iglesia, confianza en la madre, la que hace decir Amén a los fieles aún cuando no comprendan algunas palabras que pronuncia el sacerdote en la celebración litúrgica.

***

Del capítulo IX del libro “La Piedad Cristiana”

de Mons. Francisco Olgiati.

Adaptación realizada por La Buhardilla de Jerónimo.

***

0 Comentarios:

Publicar un comentario